近年、PCの性能向上により、搭載できるメモリ容量も飛躍的に増加しています。

その中で「メモリ128GB必要な人」と検索しているあなたは、具体的にどのような作業や用途でこの大容量メモリが活かせるのか、本当に自分にとって必要なスペックなのかを判断したいと考えているのではないでしょうか。

実際、メモリ128GBの使い道は非常に限られており、一般的な用途では過剰であることも少なくありません。

しかし、映像編集や3Dモデリング、仮想マシンの同時運用など、特定の高負荷な作業環境では真価を発揮します。

一方で、メモリ128GBのデメリットについても正しく理解しておくことが重要です。

高価格帯であることや、対応するマザーボードやCPUに制限があるといった注意点も見逃せません。

また、「メモリ64GB必要な人」との違いや、「メモリ多すぎデメリット」「メモリ64GBデメリット」などといった観点からも、自分に合った最適なメモリ容量を見極める視点が求められます。

この記事では、メモリ128GBの活用法から導入時の注意点、他のメモリ容量との比較までを幅広く解説していきます。

読み終える頃には、自分にとって本当に必要なメモリ容量が何GBなのか、そしてなぜそれが最適なのかが明確に理解できるようになります。

この記事のポイント

- メモリ128GBが本当に必要な作業内容や使用環境

- メモリ128GBのメリットとデメリットの具体例

- 64GBとの違いや他の容量との比較による判断基準

- メモリ選びで注意すべきパーツ構成やコストの考え方

メモリ128GBが必要な人とは?用途から考える

メモリ128GBの使い道をわかりやすく解説!

メモリ128GBは一般的な用途では過剰ですが、3Dモデリング、動画編集、大規模データ処理など専門的な作業には大きなメリットがあります。高度なマルチタスクや仮想化環境でも有効です。

メモリ128GBという数字は、一般的なパソコンユーザーにとっては想像もつかないほど大容量です。

しかし、特定の用途では、この膨大なメモリ容量が実用的に必要となるケースがあります。

例えば、大規模な動画編集や4K・8Kの映像制作を行うプロの映像クリエイターであれば、大容量の素材を同時に扱うため、膨大なメモリが求められます。

また、3DCGのレンダリングやゲーム開発のシミュレーションなども、プロジェクト全体をメモリ上に展開する必要があり、128GBものメモリを活かせる代表的な作業です。

この他にも、複数の仮想マシンを同時に動かす仮想化環境や、AI開発・データサイエンスにおける大規模なデータ処理などでは、128GBのメモリを活用する場面が増えています。

これらの環境では、作業効率の向上や処理時間の短縮という明確なメリットが得られます。

一方で、インターネット閲覧やオフィスソフトの使用といった一般的な作業では、128GBという容量は完全にオーバースペックです。

つまり、この容量が必要かどうかは、自分の作業内容と必要な性能を明確に理解して判断することが重要です。

デスクトップにメモリ128GBは必要?最適な活用法とは

デスクトップPCに128GBのメモリが必要なのは、専門的な業務を行う場合に限られます。仮想化や高度なクリエイティブ作業では有効ですが、日常用途では活かしきれません。

デスクトップパソコンに128GBものメモリを搭載する必要があるかどうかは、使い方によって大きく変わります。

日常的な作業だけをこなすユーザーにとっては、この容量は明らかに過剰です。

しかしながら、複数の仮想環境を同時に動かすエンジニアや、リアルタイム処理が求められる高精細映像の編集作業を行うクリエイターにとっては、大容量メモリが生産性を大きく左右する要素になります。

特に、複数アプリケーションを並行して使用するような高度なマルチタスク環境では、メモリの不足はパフォーマンスの低下に直結するため、余裕を持たせる意味でも128GBは十分に活用されます。

さらに、科学技術計算やAIモデルの学習といった処理も大量のメモリを消費します。

このような作業を自宅のデスクトップで行うユーザーにとっては、128GBのメモリは「必要な装備」と言っても過言ではありません。

ただし、メモリ容量だけを重視して他のスペックが低い構成にしてしまうと、せっかくの性能が発揮されない可能性があります。

CPUやストレージとのバランスも重要ですので、トータルでの最適化を意識する必要があります。

メモリ128GB搭載パソコンを選ぶときの注意点

メモリ128GB搭載パソコンを選ぶ際は、対応マザーボードやCPUの確認が必須です。また、価格や将来的な拡張性、冷却性能にも注意を払いましょう。

メモリ128GBを搭載したパソコンを購入または自作しようと考えている場合、いくつかの重要なポイントを事前に確認する必要があります。

最初に注目すべきは、マザーボードがその容量に対応しているかどうかです。ASRockのA520M Pro4は最大128GBのメモリに対応しており、コストパフォーマンスにも優れています。

多くの一般的なマザーボードは最大64GBまでしか対応していないものも多く、128GBのメモリを活かすにはハイエンド仕様のマザーボードを選ぶ必要があります。

また、使用するCPUによっても対応できるメモリ容量が制限される場合があるため、必ずCPUとマザーボードの組み合わせを確認しておきましょう。

次に、価格面の検討も重要です。

128GBという容量のメモリは非常に高価であり、パソコン全体の構成費用にも大きく影響します。

無駄な出費を避けるためにも、本当にその容量が必要なのかを慎重に見極めるべきです。

さらに、メモリが多いということは、それに伴う発熱量も大きくなります。

冷却性能の高いケースやファン、あるいは水冷システムの導入を検討するなど、全体のバランスを意識したパーツ選びが求められます。

最後に、将来的な拡張性も考えておくと安心です。

現在は必要なくても、将来的にメモリを追加したいと考える可能性があるならば、空きスロットのある構成にしておくと良いでしょう。

メモリ128GBを2枚で使うとどうなる?構成のコツも紹介

128GBを2枚で構成するには、マザーボードとCPUの対応が必須です。デュアルチャンネルの効果を活かすため、スロット配置やバランスに注意することが重要です。

メモリ128GBを2枚で使うということは、1枚あたり64GBのメモリモジュールを2枚搭載する構成になります。

一見シンプルに見えますが、実はこれにはいくつか注意点があります。

まず最も重要なのは、使用するマザーボードとCPUが64GBモジュールを認識・サポートしているかどうかの確認です。

MSIのPRO B760M-E DDR4は最大128GBのメモリに対応しており、64GBモジュールを2枚使用する構成にも適しています。

一般的なマザーボードでは、32GBまでのモジュールにしか対応していないものも多いため、64GB×2を使うには高性能なワークステーション向けやサーバー向けの構成が求められる場合があります。

また、デュアルチャンネルやクアッドチャンネルといったメモリの動作方式も意識する必要があります。

スロットの使い方によっては、メモリの帯域幅や通信速度が最大限に発揮されないこともあるため、メーカーの推奨するスロット配置を確認しておくことが重要です。

さらに、64GBモジュールは非常に高価であり、一般的な用途ではコストパフォーマンスが見合わない可能性があります。

価格に対する性能のメリットがしっかり得られるか、自分の使用目的と照らし合わせて検討する必要があります。

その上で、適切なパーツを組み合わせることで、大容量メモリならではの快適な動作環境を実現できます。

構成の自由度は高くなりますが、その分慎重なパーツ選びが求められるでしょう。

メモリ128GBで保存できるデータ容量はどれくらい?

メモリ128GBは保存用ではなく、一時的なデータ処理用です。ただし、あえて換算するなら高画質写真で数十万枚、テキストファイルなら数千万件に相当する量を処理できます。

まず大前提として、メモリ128GBは「保存容量」ではなく、「作業スペース」として使われるパーツです。

HDDやSSDのように、データを長期的に保存する場所ではありません。

しかし、わかりやすくするために、あえて「128GBのメモリに収まるデータ量」を例として挙げると、以下のような目安になります。

例えば、1枚あたり5MBの高画質なJPEG画像であれば、約26,000枚。

100KB程度のテキストファイルなら、実に130万件を超えるデータが一時的に保持できることになります。

ただし、これは「保存」ではなく「一時的に処理・展開」できるという意味です。

大量の画像を編集したり、巨大なExcelデータを扱ったり、大規模な3Dプロジェクトを開くときなどに、この128GBのメモリが活躍します。

それにより、ソフトの動作がスムーズになったり、ファイルの読み込みが高速化されたりするメリットが生まれます。

一方で、メモリに保持できる容量には揮発性があるため、パソコンの電源を切ると中の情報はすべて消えてしまいます。

保存用としての役割はないことを理解したうえで、作業効率を高めるための領域として捉えるのが適切です。

メモリ128GBが本当に必要な人か見極めよう!

メモリ128GBのデメリットとは?買う前に知っておきたいこと

メモリ128GBの最大のデメリットは「コスト」と「使いこなせる人が限られる」こと。対応パーツの制限もあるため、導入には慎重な判断が必要です。

メモリ128GBは非常に大容量で魅力的に見えるかもしれませんが、購入前にいくつかのデメリットを理解しておく必要があります。

最初に挙げられるのは、やはりコスト面です。

128GBのメモリは通常の容量に比べて圧倒的に高価であり、性能の割にコストパフォーマンスが低いと感じる人も少なくありません。

特に、用途が限定的である場合、使いきれずに無駄になる可能性があります。

また、128GBものメモリを搭載するには、対応するマザーボードやCPUが必要です。

ASRockのA520M Pro4は128GBのメモリに対応しており、導入を検討する際の選択肢となります。

市販の一般的なPCやノートパソコンではそもそも非対応で、ワークステーション向けの構成が前提になることもあります。

そのため、本体価格だけでなく、システム全体の構築に追加コストが発生する点にも注意が必要です。

さらに、ソフトウェアによっては、128GBというメモリ容量を十分に活用できない場合もあります。

一部の高度な用途(映像制作、仮想マシンの同時運用、ビッグデータ解析など)を除けば、これほどの容量を必要としないケースがほとんどです。

これらの理由から、ただ「大容量だから安心」といった気持ちで導入すると、結果的に過剰スペックとなる可能性があります。

購入前には、実際に必要な容量をよく見極めることが大切です。

メモリ128GBは高すぎる?気になる値段とコスパの考え方

128GBのメモリは高価だが、特定の用途では作業効率を大幅に改善できるため、コスパが悪いとは言い切れません。使い道と予算に応じて判断することが重要です。

メモリ128GBは「高すぎるのでは?」と感じる方も多いでしょう。

実際、価格帯としては数万円から十数万円に達することもあり、一般的なPCパーツの中でも非常に高額な部類に入ります。

しかし、単純に「高い=コスパが悪い」と判断するのは早計です。

メモリ128GBの導入が大きな作業効率の向上や処理時間の短縮につながるのであれば、その投資は十分に回収できる可能性があります。

例えば、大量の映像編集データや数十GB規模の3Dレンダリングを扱う現場では、メモリが足りないと待機時間が増え、業務全体の効率が落ちてしまいます。

一方で、Web閲覧や事務作業、動画視聴といった一般的な用途であれば、そこまでの容量は必要なく、むしろオーバースペックになるリスクが高まります。

つまり、128GBメモリのコスパは「どう使うか」で大きく変わります。

自分の作業環境や将来的な拡張性を見据え、価格と性能のバランスを慎重に見極めることがポイントです。

メモリ64GBが必要な人との違いとは?用途別に比較

メモリ64GBでも十分な場面は多く、128GBはより高度な用途向け。用途によって選ぶべき容量が異なるため、違いを明確に把握することが大切です。

メモリ64GBと128GBは、どちらも大容量でありながら、使い方によって適した対象が異なります。

どちらを選ぶべきか迷っている人は、自分の用途と照らし合わせて考えてみましょう。

まず、64GBはプロフェッショナル用途でも十分対応できるレベルです。

例えば、動画編集や高画質の写真編集、複数の仮想マシンを使う作業など、やや負荷の高い作業においても快適に動作します。

そのため、一般的なクリエイターやビジネスユーザーであれば、64GBで不自由することはほとんどありません。

一方、128GBは、これらを超える「超高負荷の処理」が前提となります。

具体的には、4K〜8K映像の同時編集、大規模なデータベース解析、AI学習モデルの構築といった、非常にメモリリソースを消費する業務で力を発揮します。

また、複数の重たいアプリケーションを同時に動かす必要がある環境では、64GBでは足りないと感じるケースもあるでしょう。

ただし、そこまでの使い方をしない場合、128GBは性能を持て余す結果になってしまいます。

このように、両者の違いは「どれだけハードな使い方をするか」によって明確になります。

コストとニーズのバランスをとりながら、最適な容量を選ぶことがポイントです。

メモリ64GBのデメリットも見逃せない!どこに注意すべき?

メモリ64GBは高性能ですが、価格や対応機器の制限、電力消費量などに注意が必要です。必要性を見極めてから選ぶことが大切です。

メモリ64GBは「これだけあれば十分」と思われがちですが、実は導入前に確認しておきたいデメリットも存在します。

まず、価格面での負担は見逃せません。32GBまでの構成に比べ、64GBは一気に価格が跳ね上がります。

コストに見合った効果を感じられる作業を行っていない場合、費用対効果が薄くなることもあるのです。

また、PC側の対応にも注意が必要です。古いマザーボードやノートパソコンでは64GBに対応していないケースが多く、増設できなかったり、安定動作しないこともあります。

対応するパーツを選び直す必要が出てくるため、想定よりコストがかさむこともあるでしょう。

加えて、64GBという大容量メモリは高性能ゆえに、わずかではありますが電力消費や発熱が増える傾向もあります。

特に小型PCや静音性を重視した構成では、その点も事前に考慮する必要があります。

最後に、多くの用途では64GBを使い切る機会が少ないという現実があります。

ブラウジングやオフィス作業、簡単な画像編集といった使い方では、そこまでの容量は必要ないため、過剰スペックになることも少なくありません。

このように、64GBという容量には確かに魅力がありますが、導入には慎重な検討が求められます。

自分の用途とスペックが本当に釣り合っているのかを確認することが、後悔しない選択につながります。

結局、メモリは何GBあれば足りるのか?迷う人への答え

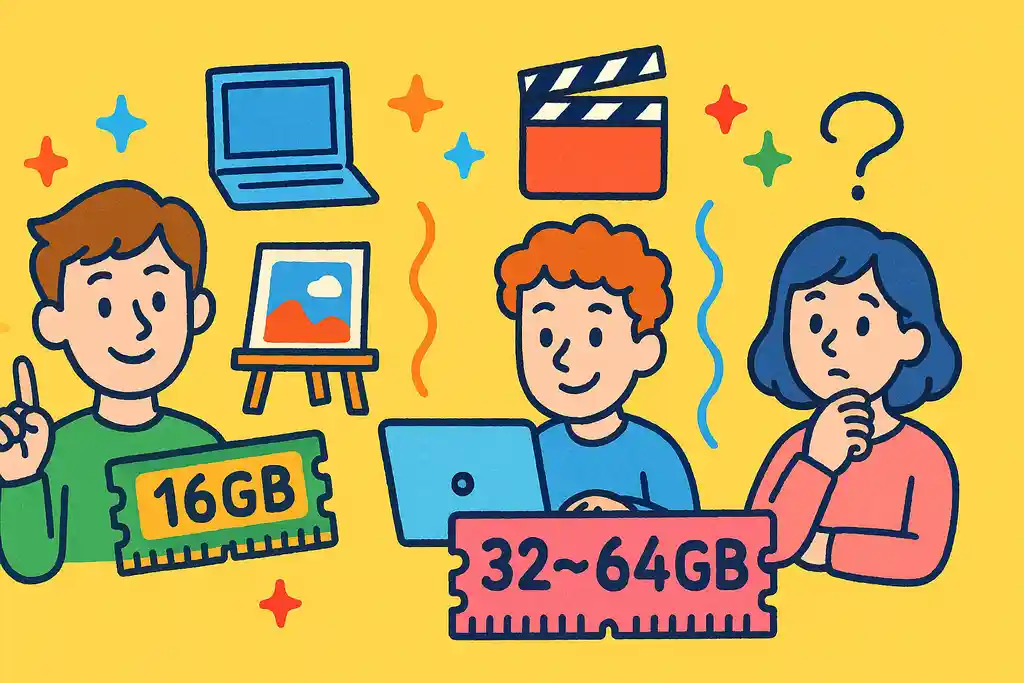

用途ごとに適したメモリ容量は異なり、一般用途なら16GB、クリエイター用途で32GB〜64GBが目安。自分の作業スタイルを基準に考えることが最も重要です。

「結局、メモリは何GBあればいいの?」という疑問は、多くの人がパソコン購入やカスタマイズ時に感じるものです。

この問いに対する正解は「使い方による」というのが最も的確な答えです。

例えば、インターネットの閲覧やYouTubeの視聴、Officeソフトの使用といった一般的な使い方であれば、8GB〜16GBでも十分に快適に動作します。

ここでは無理に高容量のメモリを選ぶ必要はありません。

一方、画像編集や動画編集、3Dソフトなどを頻繁に使う場合は32GB程度が推奨されます。

さらに、複数のクリエイティブソフトを同時に立ち上げたり、仮想マシンを複数稼働させたりするような重たい作業には、64GB以上のメモリが活躍します。

また、AI学習、科学技術計算、大規模データの解析など、高度な処理が求められる分野では128GBやそれ以上のメモリが必要になることもあります。

このような用途では、メモリが作業速度を左右するため、大容量の恩恵が直接的に作業効率に反映されます。

ただし、容量が多ければよいというわけではありません。多すぎるメモリは無駄になりやすく、コストもかさみます。

現状の使用環境を見直し、「現在何に使っているか」「今後の使い方はどうなるか」を軸に考えることが大切です。

このように、メモリ容量の正解は人によって異なります。

自分に合った最適な容量を見極めることで、パフォーマンスとコストのバランスを取ることができます。

メモリ128GB必要な人に向けたポイント総まとめ

- 128GBは主に高度なクリエイティブ作業や専門職向けの容量

- 仮想化や複数の仮想マシンを使う開発環境で力を発揮

- 4K・8K映像編集では作業効率と処理速度に大きな差が出る

- AI開発やビッグデータ解析などの高負荷処理にも対応可能

- デスクトップで本格的な処理を行うユーザーに最適

- メモリ128GBを搭載するには対応するマザーボードが必要

- CPUも128GB対応でなければスペックを活かせない

- メモリの発熱対策に冷却性能の高い構成が求められる

- デュアルチャンネルやスロットの配置もパフォーマンスに影響

- 128GBは保存容量ではなく処理用の一時領域

- 通常の事務作業やブラウジングには明らかに過剰

- 一部ソフトでは128GBを活かしきれないこともある

- 導入には高コストとシステム全体の調整が伴う

- メモリ64GBで足りる作業も多く、差を見極めることが大切

- 将来の拡張を考慮するなら空きスロットの確認も必要