CPUファンの外し方で「ツメが固くて外れない」「無理に引っ張って壊しそうで怖い」と感じたことはありませんか?とくに初めてPCの内部に触れる方にとって、cpuファン外し方ツメの構造は分かりづらく、力加減や正しい外し方がわからないまま作業してしまうと、ツメが折れたりマザーボードを傷つけてしまうリスクもあります。

この記事では、そんな不安や疑問を解消するために、cpuファン外し方ツメの正しい仕組みと安全な取り外し手順を、初心者の方にも理解しやすいように丁寧に解説します。IntelとAMDで異なるツメの種類や固定方法の違い、サイドフロー型やノートPC、省スペースPCなどタイプ別の注意点、さらにツメが折れてしまったときの応急処置・交換方法まで幅広くカバー。

無理に外して壊してしまう前に、しっかり知識を身につけておくことが重要です。このガイドを読むことで、CPUファンの取り外し作業をスムーズに進められるだけでなく、今後のメンテナンスやパーツ交換にも自信を持って取り組めるようになります。

この記事のポイント

- CPUファンのツメの役割と構造の違いがわかる

- Intel・AMDそれぞれのファンの外し方が理解できる

- 固着やツメ折れなどのトラブルへの対処法がわかる

- 再取り付け時の注意点やグリス処理の方法が学べる

CPUファンの外し方とツメの構造を初心者向けに徹底解説

CPUファンの「ツメ」とは?固定構造の違いを解説

CPUファンのツメは、ファンを固定するための重要な部品で、Intelはプッシュピン式、AMDはレバー式やネジ式など構造が異なる。正しい知識があれば安全に扱える。

CPUファンの「ツメ」とは、ファンをしっかりとマザーボードやCPUクーラーの土台に固定するためのパーツです。ツメがあることで、ファンがずれたり外れたりするのを防ぎ、CPUにしっかり風を当て続けることができます。パソコンの中は細かい部品でいっぱいなので、このツメがしっかり機能することで、PCが安全に動くんです。

このツメの形や仕組みは、使っているCPUやメーカーによって少しずつ違います。たとえば、IntelのCPUファンでは「プッシュピン」というツメが4本ついていて、指で押し込むだけでカチッと固定されます。ドライバーがいらないので、初心者にもわかりやすい方式です。

一方、AMDのCPUファンでは「レバー式」や「ネジ式」が多く使われています。レバー式は、金属のツメをCPUソケットの周りに引っかけてから、レバーをぐっと押し下げて固定します。ネジ式は名前の通り、ドライバーでネジを締めて固定するタイプです。こちらは少し手間がかかりますが、そのぶんしっかり固定できます。

つまり、「ツメ」はファンを正しく動かすためにとても大切なパーツで、どの方式にもそれぞれのメリットがあります。自分のパソコンがどのタイプなのかを知るだけでも、取り外しや交換の時に迷わなくてすみますよ。

Intel製プッシュピン式ファンの外し方【LGA1700対応】

Intelのプッシュピン式CPUファンは、ピンを回して引き上げるだけで外せる。LGA1700でも構造は同じだが、グリスの固着や力の入れすぎに注意が必要。

IntelのCPUファンの多くは「プッシュピン式」と呼ばれるタイプです。これは、ドライバーを使わずに手だけで取り付け・取り外しができる仕組みで、初心者にも扱いやすい構造です。LGA1700ソケットのような新しいタイプでも、この基本構造は大きく変わっていません。

外し方はとてもシンプルですが、いくつかコツがあります。まず、PCの電源を切り、電源コードを抜いてから作業を始めてください。次に、CPUファンの四隅にある黒いピンの頭を確認しましょう。それぞれのピンを「矢印の反対方向」に回すことでロックが外れます(通常は反時計回り)。すべてのピンを回したら、ゆっくりとピンを上に引き上げます。

このとき、ファンがすぐに外れないこともあります。長時間使っていると、CPUとファンの間のグリスが固まって、ファンがくっついている場合があるからです。無理に引っ張らず、ファンを左右に少しずつ揺らすように動かすと、自然に外れてきます。

LGA1700はソケットのサイズが従来より少し広くなっているため、取り外すときにファン全体をやや均等に持ち上げるのがコツです。1か所だけ強く引くとピンが折れたり、マザーボードに負荷がかかったりすることもあるので、注意が必要です。

詳細な取り外し手順については、Intel公式のガイドが参考になります。

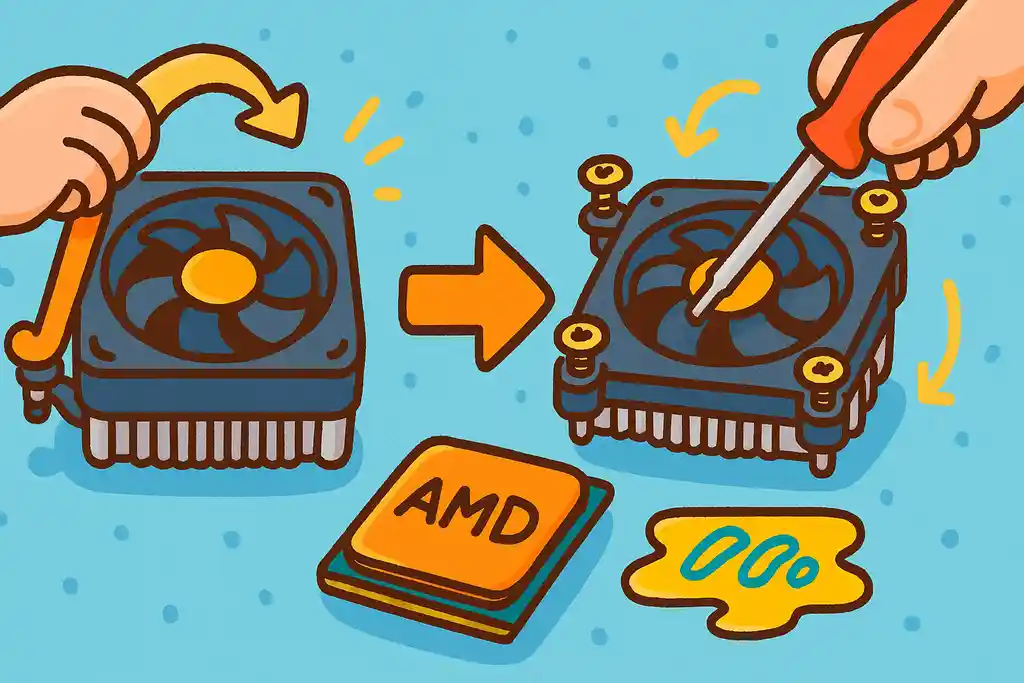

AMDリテールファンの取り外し手順【レバー式・ネジ式対応】

AMDのCPUファンは、レバー式とネジ式があり、それぞれ異なる外し方が必要。レバーはゆっくり持ち上げ、ネジは対角に緩め、グリスの固着には揺らして対応。

AMDのリテールファン(純正のCPUクーラー)は、Intelとは異なり、レバー式やネジ式の固定方法が使われていることが多いです。それぞれに特徴があるため、自分のパソコンがどちらのタイプかを最初に確認することが大切です。

まず「レバー式」の場合は、CPUソケットの横にある金属のツメをマザーボードの突起に引っかけ、上からレバーで押し込んで固定されています。取り外すときは、このレバーをゆっくりと上に引き起こします。勢いよく動かすと、ツメが外れて勢いよく跳ねることがあるので注意が必要です。レバーが上がったら、左右のツメを軽く押しながら引き上げれば外れます。

一方、「ネジ式」の場合は、CPUファンの四隅にあるネジをドライバーで対角線の順番に少しずつ緩めていきます。一度に一か所を強く緩めると、バランスが崩れてマザーボードに負荷がかかる恐れがあります。すべてのネジが外れたら、ファンをゆっくりと持ち上げましょう。

どちらのタイプでも、長期間使っているとグリスが固まっていてファンがなかなか外れないことがあります。無理に引き抜かず、左右に少しずつ揺らして外すのがポイントです。

サイドフロー型CPUファンの外し方と注意点

サイドフロー型CPUファンは大型なので、取り外すときは作業スペースの確保と手順が重要。ファン→ヒートシンクの順に外し、無理に引っ張らず慎重に取り外す。

サイドフロー型CPUファンは、自作PCでよく使われる高性能タイプです。大きなヒートシンクが横向きについていて、PCケースの背面や上面に向かって風を流す仕組みになっています。冷却力は高いですが、サイズが大きいため取り外すときに少し注意が必要です。

まず最初に、作業の前に必ずPCの電源を切り、電源コードを抜いてください。そして、PCケースの側面パネルを開けて、作業スペースを確保します。サイドフロー型は背が高いので、無理に手を突っ込もうとすると他のパーツを傷つけてしまうことがあります。作業しやすいようにPCを寝かせて、上からアクセスすると安全です。

次に、ファンを取り外すには、まずファンとヒートシンクをつないでいるクリップやネジを外します。モデルによって固定方式が違うので、説明書がある場合は確認すると安心です。ファンが外れたら、次はヒートシンク本体です。これもネジ式になっている場合が多く、対角線順に少しずつ緩めるのがポイント。いきなり一か所を強く緩めると、ソケットに負荷がかかってしまいます。

ヒートシンクを外すときは、グリスが固まっていることもあるので、左右にゆっくり揺らして外しましょう。力まかせに引っ張ると、CPUごと抜けることもあるので要注意です。

ノートPC・省スペースPCのCPUファンを外すときの違い

ノートPCや省スペースPCは内部が狭く、CPUファンの取り外しには分解が必要。構造や作業手順が複雑なので、無理をせず事前の確認が重要。

ノートPCや省スペース型のデスクトップパソコンでは、一般的な自作PCとは構造が大きく違います。そのため、CPUファンを外すときにもいくつか気をつけるポイントがあります。特に、これらのタイプは内部がとても狭く作られているため、作業スペースやパーツの配置に制限があるのが特徴です。

まずノートPCの場合、CPUファンはキーボードや底面のパネルを外さないとアクセスできません。多くのモデルでは、ファンとヒートシンクが一体になっており、ネジで固定されています。細かいネジが多いので、小さなプラスドライバーが必要です。また、パーツが密集しているため、無理に引っ張ったりすると他の部品を壊す可能性があるので注意しましょう。

一体型や省スペースPCでも、分解の手順は機種によって異なります。背面や側面のパネルを外すだけではファンに届かないこともあり、マザーボードや電源ユニットを先に外す必要がある場合もあります。特にメーカー製のパソコンは特殊な設計になっていることが多いため、分解マニュアルやネット上の分解手順の情報を事前にチェックしておくことが大切です。

全体的に言えるのは、ノートや小型PCでは「CPUファンを外す=本格的な分解作業」であること。初心者は無理に分解せず、必要に応じてプロやメーカーサポートに相談するのもひとつの選択です。

外れないCPUファンへの対処法【固着・ネジ回らない時】

ファンが外れない原因はグリスの固着やネジの硬さ。揺らしながら外す、適切なドライバーを使うなどの方法で対処し、無理をしないのが大切。

CPUファンがどうしても外れないとき、多くの原因は「グリスの固着」や「ネジの固まり」によるものです。力まかせに引っ張ったり無理やりネジを回したりすると、ツメが折れたりマザーボードを傷つけてしまう可能性があるため、慎重に対処する必要があります。

まず、ファンが固着している場合は、長年の使用でCPUとファンの間に塗ったグリスが硬くなり、まるで接着剤のようにくっついていることがあります。こういうときは無理に引っ張らず、ファンを左右にゆっくり揺らしながら少しずつ動かすと、少しずつ外れていきます。それでも動かない場合は、パソコンの電源を切った状態で10〜15分ほど放置し、部屋の温度でほんのり温めるのも手です。寒い場所だとグリスがより硬くなっていることがあるからです。

ネジが回らない場合には、まずドライバーのサイズを確認しましょう。合わないドライバーで無理に力を入れると、ネジ山をなめてしまいます。それでもダメなら、ネジを軽く押し込みながらゆっくり回す、または少し緩めたあとで締める動きを繰り返すと緩むことがあります。

どうしても外れないときは、作業を中断して無理をしないことが大事です。専用工具(滑り止めグリップ付きドライバーなど)や、分解が得意な人に相談するのも安心です。

特にガレリアなどのBTOパソコンでは内部構造が特殊な場合もあるので、【CPUクーラー外し方!ガレリアで失敗しない手順を解説】もあわせてチェックしておくと安心です。

CPUファンのツメを壊さずに外す方法と再取り付けするための実践知識

ツメが折れたときの応急処置と交換方法

ツメが折れた場合は、結束バンドなどでの応急処置も可能だが、安全のためにはファンごと交換がおすすめ。対応ソケットを確認し、正しい製品を選ぶことが大切。

CPUファンの「ツメ」が折れてしまうと、ファンがきちんと固定できなくなり、冷却がうまくいかなくなります。これは放っておくとCPUの温度が上がって、パソコンの動作が不安定になったり、最悪の場合は故障につながることもあります。だからこそ、ツメが折れたときの対処はとても大切です。

まず、応急処置として使えるのが「結束バンド」や「針金」です。折れたツメの代わりに、ファン本体をマザーボードに軽く押しつけるようにして、周囲のパーツや穴に固定します。ただし、これはあくまで一時的な方法で、強く締めすぎるとパーツを壊す危険もあるので、慎重に行いましょう。

根本的な解決を目指すなら、ツメ付きの新しいCPUファンに交換するのが一番安全です。リテールファン(CPUに最初から付属していたファン)なら、ネットショップや中古パーツ店で同じ型番のものを探すことができます。また、サードパーティ製のファンに買い替えるのも選択肢のひとつです。取り付け方式が合うかどうか、対応ソケット(例:LGA1700、AM4など)を必ず確認しましょう。

もしツメだけ交換できそうな構造なら、メーカーに問い合わせて部品取り寄せができるか確認するのもおすすめです。ただし、多くのファンはツメだけの交換が難しいため、本体ごとの交換を前提に考えるのが現実的です。

CPUグリスの再塗布方法と最適なタイミング

CPUグリスはファンを外したら再塗布が必要。古いグリスを拭き取り、中央に米粒ほどの量を塗る。適量・正しい手順で冷却性能を保つことが重要。

CPUグリスは、CPUとクーラーの間にある小さな隙間を埋めて、熱を効率よく逃がすための大切な材料です。ファンを外したときは、グリスが古くなっていたり、はがれてしまったりすることが多いので、再塗布するのが基本です。特に自作PCやメンテナンスを定期的に行っている人は、この作業が欠かせません。

まず、グリスの再塗布を行うタイミングですが、次のようなときに必要です:

- CPUファンを外したとき(グリスがはがれるため)

- 前回の塗布から1〜2年以上たっている場合

- CPU温度が急に高くなったとき(冷却性能の低下が疑われる場合)

塗り方の手順はとてもシンプルです。まずは古いグリスを取り除きましょう。ティッシュや綿棒にアルコール(無水エタノール)を少しつけて、CPUとヒートシンクの両面をやさしく拭き取ります。ここでゴシゴシこすると傷がつくので、軽くなでるようにしてください。

次に、新しいグリスを米粒ほどの量、CPUの中央にポトンと落とします。塗り広げなくても、ヒートシンクを上から押しつければ自動的に均等に広がります。グリスのつけすぎは逆に冷却効率を下げるので注意が必要です。詳しくは、【CPUグリス塗りすぎによる冷却不良と回避策について】という記事でも具体的な影響と対処法を紹介しています。

最後にファンを再取り付けして完了です。うまく塗れていれば、CPU温度の安定にもつながります。

新しいCPUファンへの交換手順と選び方のコツ

CPUファンの交換は、古いファンの取り外し→グリス塗布→新しいファンの取り付けで完了。選ぶ際はソケット対応・サイズ・静音性をチェックしよう。

CPUファンが壊れた、うるさくなった、冷却が足りない…そんなときは新しいファンに交換するのが一番です。交換作業は少し勇気がいりますが、手順を知っていれば初心者でもできますし、自分に合ったファンを選ぶことでパソコンの性能も安定します。

まず交換手順から説明します。

- パソコンの電源を切り、電源コードを抜いておきます。

- 古いCPUファンを外します。プッシュピン式、レバー式、ネジ式など、ファンのタイプによって外し方が違うので注意しましょう。

- 古いグリスをアルコールで拭き取ります。

- 新しいグリスをCPUの中央に米粒大の量を塗ります。

- 新しいファンをマザーボードに合うように取り付け、しっかり固定します。

- 最後にファンの電源ケーブルをマザーボードに接続して完了です。

次に、ファン選びのポイントです。まずは「対応ソケット」を確認しましょう(例:LGA1700、AM4など)。次に「サイズと高さ」も重要。ケースに入るかどうか確認が必要です。さらに、「静音性」や「取り付けやすさ」も初心者には大切です。最近は、初心者向けに工具不要で取り付けられるモデルや、説明がわかりやすい製品も増えてきています。

あまり難しく考えず、自分のPCに合ったものを選ぶことと、無理のない作業を心がけることが成功のコツです。

再取り付け時にやりがちなミスと防止ポイント

再取り付け時は、グリスの塗り忘れ・ネジの締めすぎ・ファンの向きや電源ケーブルの接続忘れがよくあるミス。落ち着いて確認しながら作業しよう。

CPUファンを再び取り付けるときは、取り外しよりも慎重さが必要です。というのも、間違った取り付け方をすると冷却がうまくいかず、パソコンの動作が不安定になったり、最悪の場合は故障につながってしまうこともあるからです。ここでは、初心者がよくやりがちなミスと、その防ぎ方をわかりやすく紹介します。

まず多いのが「グリスの塗り忘れ」です。グリスはCPUとファンの間の熱を効率よく伝えるための重要な素材です。塗らずにファンをつけてしまうと、熱がこもってCPU温度がすぐに上がってしまいます。必ず再取り付け前に、グリスを米粒くらいの量、CPU中央に塗りましょう。

次に、「ネジの締めすぎ」にも注意が必要です。ネジを強く締めすぎると、マザーボードがたわんでしまい、内部パーツが破損するおそれがあります。ネジは対角線に少しずつ、均等に締めていくのがポイント。指で感触を確かめながら、程よい強さで止めるのがコツです。

また、「ファンの向きを間違える」という失敗もあります。ファンは空気をどちらに流すかが決まっているので、ケース内のエアフローに合わせて向きを確認しましょう。

最後に、「ファンの電源ケーブルをつなぎ忘れる」という見落としも意外とよくあります。取り付けが終わったら、必ずマザーボードのCPU_FAN端子にきちんと接続されているか確認しましょう。

初心者が安心して作業するためのチェックリスト

CPUファンの作業前・中・後に確認すべきポイントをチェックリスト化。電源や工具の準備、グリス処理、取り付け方向などを確認することで初心者も安心して作業できる。

CPUファンの取り外しや取り付け作業は、初心者にとって少しハードルが高く感じられるかもしれません。でも、ポイントをひとつずつ確認しながら進めれば、トラブルを避けて安全に作業できます。ここでは、初めての人でも安心して進められるよう、事前・作業中・作業後に確認すべきポイントをわかりやすくまとめました。

作業前のチェック:

- パソコンの電源を完全に切って、電源ケーブルを抜いたか

- 作業する場所が静電気の発生しにくい環境か(床に触れて放電する、静電気防止手袋があれば理想)

- ドライバーなど必要な道具がそろっているか

- 作業スペースが十分に確保されているか

取り外し時のチェック:

- ファンの固定方式(プッシュピン式・レバー式・ネジ式など)を確認したか

- グリスが固着していないか、無理に引っ張っていないか

- 折れやすいツメに力を入れすぎていないか

再取り付け時のチェック:

- 古いグリスをきれいに拭き取ったか

- 新しいグリスを適量、中央に塗ったか

- ネジは対角線に均等に締めたか(締めすぎ注意)

- ファンの向きが正しいか(ケースの風の流れに合っているか)

- 電源ケーブルをCPU_FAN端子に確実につないだか

このチェックリストを手元に置いて作業すれば、不安も減り、ミスも防げます。慌てず、ひとつずつ丁寧に進めることが成功のカギです。

CPUファンの外し方!ツメの基本と注意点を総まとめ

- ツメはCPUファンを確実に固定するための重要な構造

- Intelのプッシュピン式は工具不要で初心者に扱いやすい

- AMDはレバー式・ネジ式が多く、取り外し方法が異なる

- LGA1700ではファンの均等な引き上げが破損防止のカギ

- グリスが固まっているとファンが外れにくくなることがある

- 固着した場合は左右にゆっくり揺らして外すのが効果的

- ネジが回らないときはドライバーのサイズと押し込みが重要

- ツメが折れたら結束バンドなどでの一時固定も可能

- 根本対策は新しいCPUファンへの交換がもっとも安全

- グリスの再塗布はファンを外したタイミングで行うべき

- グリスは米粒程度の量で中央に垂らすのが適量

- ネジは対角線で少しずつ均等に締めることが大切

- ファンの向きと電源ケーブルの接続忘れに注意する

- ノートPCや省スペースPCは構造が異なるため分解知識が必要

- 作業前の準備とチェックリストで初心者でも安全に進められる