「CPUグリスいらないって本当なの?」と疑問に思ったことはありませんか?

パソコンの自作やメンテナンスに興味を持ち始めた方の中には、「グリスって省いても大丈夫なのでは?」と感じる方もいるでしょう。確かに、最近のCPUやクーラーには最初からグリスが塗布されているものも多く、使わなくても動作するように見える場合があります。しかし、CPUグリスいらないという考え方には注意が必要です。

この記事では、CPUグリスを使わなかった場合に何が起こるのか、グリスの役割や塗らないとどうなるのかといった基本から、グリスがいらないとされる特殊なケース、代用品やおすすめの使い方まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、CPUグリスいらないと思っていた方も、冷却の仕組みや正しい判断基準がわかるようになります。結果として、パソコンの寿命を延ばし、トラブルを未然に防ぐ知識が身につきます。

この記事のポイント

- CPUグリスを使わない場合のリスクと影響

- グリスが不要になる特別なケースや条件

- グリスの選び方や塗り方の基本

- 代用品や再利用の可否と注意点

CPUグリスいらないって本当?使わないとどうなるのか徹底解説

CPUグリスを塗らないとどうなる?熱伝導と冷却の関係

CPUグリスを塗らないと熱が逃げず、CPUが高温になって動作不良や故障の原因になります。冷却のためにグリスは必須です。

CPUはパソコンの中でとても大事なパーツで、作業中にたくさんの熱を出します。その熱をうまく逃がすために、CPUと冷却ファン(CPUクーラー)の間には「CPUグリス」と呼ばれる熱を伝えやすくするペーストを塗るのが普通です。

CPUグリスを塗らないと、どうなるのでしょうか?

実は、CPUとクーラーの間にはとても小さなスキマがあります。目に見えないくらいの凹凸があるので、金属同士をぴったりくっつけたつもりでも、空気が入ってしまうのです。空気は熱を伝えるのがとても苦手な物質です。つまり、グリスなしだと、熱がうまく逃げず、CPUがどんどん熱くなってしまいます。

その結果、パソコンの動作が遅くなったり、突然シャットダウンしたり、最悪の場合、CPUが壊れてしまうこともあります。これを「熱暴走」といいます。とくにゲームや動画編集など、負荷の大きい作業をするときは、冷却が間に合わず危険です。

逆に言えば、ちゃんとグリスを塗ることで、熱を効率よく逃がし、パソコンを安全で快適に使えるようになります。グリスは小さなパーツですが、PCの健康を守るためにはとても大事な役割をしているのです。

Ryzenなど最新CPUでグリスは必須か?リテールクーラーとの関係

Ryzenなどのリテールクーラーにはグリスが塗布済みの場合が多いですが、再装着時や他のクーラー使用時は自分でグリスを塗る必要があります。

最近のRyzen(ライゼン)などのCPUを買うと、多くの場合「リテールクーラー」と呼ばれる純正の冷却ファンが一緒についてきます。パソコン初心者の方が気になるのは、「このリテールクーラーに最初からグリスが塗られているのか」「別でグリスを用意する必要があるのか」という点ですよね。

多くのRyzen純正リテールクーラーには、クーラーの底面にグリスがあらかじめ塗られています。これなら、特別にグリスを買ってきて塗る手間はありません。つまり、最初にリテールクーラーをそのまま取り付けるだけで、グリスの役割も果たしてくれます。

ですが、一度取り外してしまった場合や、長く使っているうちにグリスが劣化した場合は、再度グリスを塗り直す必要があります。塗らずに何度も取り付け直すと冷却効果が落ち、CPUが熱くなりやすくなります。

また、リテールクーラー以外の市販クーラーを使う場合や、グリスが最初からついていない製品もあるので注意が必要です。パッケージや説明書をよく確認し、グリスがついていない場合は必ず別途用意しましょう。

まとめると、Ryzenなどの最新CPUでもグリスは必須ですが、リテールクーラーなら最初は塗布済みが多いので安心してOK。ただし再装着時や他のクーラー使用時はグリスを塗り直すことが大切です。

CPUグリスがいらない場合とは?例外的なケースとその条件

CPUグリスが不要な場合は、グリス付きクーラーを使用する時やサーマルパッドで代用する時など、限られた条件に限ります。

CPUグリスは基本的に必要なものですが、実は「絶対に自分で塗らなければいけない」とは限らないケースも存在します。ここでは、CPUグリスが“いらない”とされる例外的な状況や条件について、具体的にわかりやすく説明します。

まず1つ目のケースは、リテールクーラーにあらかじめグリスが塗られている場合です。特にAMDのRyzenやIntelの一部CPUに付属しているクーラーには、底面にグレーのグリスが工場で塗布されていて、開封してすぐに取り付ければOKという状態になっています。このような場合、自分でグリスを用意したり塗ったりする必要はありません。

2つ目は、グリスの代わりに「サーマルパッド」を使うケースです。これはゴムのような薄い素材で、熱を通しやすく、しかも貼るだけで使えるので、メンテナンスも簡単です。高性能モデルではないものの、軽い作業をするPCや静音重視の小型PCで使われることがあります。ただし、冷却性能はグリスに比べてやや劣るので、ゲーミングPCなどには向いていません。

3つ目は、ノートパソコンや一部の小型PCでグリスが内蔵されていて、基本的にユーザーが触る想定ではない場合です。これらの機種ではすでにメーカーが最適な状態で組み立てているため、自分でグリスを塗る機会がないという意味で“いらない”とも言えます。

このように、「CPUグリスがいらない」と言えるのは、すでにグリスがある・代替手段がある・構造的に不要といった特別な条件下に限られます。どんな場合でも、冷却効果が必要なことに変わりはないため、確認は必ず行いましょう。

一度塗ったCPUグリス、再利用してもいいの?塗り直しの目安

CPUグリスは基本的に再利用せず、2〜3年ごとやクーラー再装着時に塗り直しましょう。劣化やよれで冷却効果が落ちるからです。

CPUグリスを一度塗ったあと、「もう一回そのまま使っても大丈夫?」と迷う人は多いです。結論から言うと、グリスは基本的に再利用しない方が安全です。 再利用すると、冷却性能が落ちたり、CPUの温度が上がりやすくなったりする可能性があるからです。

グリスは時間が経つと、乾燥したりひび割れたりして、熱をうまく伝えられなくなってしまいます。 また、一度CPUクーラーを外すと、グリスがよれてしまったり、空気が入って隙間ができたりしてしまうため、冷却効果が大きく下がります。

では、どのくらいのタイミングで塗り直すべきかというと、目安は2〜3年に一度。ただし、PCをよく使っていたり、長時間高負荷の作業(ゲーム、動画編集など)をしているなら、1〜2年で塗り直すとより安心です。

また、クーラーを一度でも外した場合は、必ず古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗り直すのが鉄則です。 古いグリスの上から新しく足すのはNG。余計に厚くなって逆に冷却効率が悪くなってしまいます。

グリスは数百円〜数千円で手に入るので、再利用を考えるよりも、新しいものに塗り直した方がパソコンを長く安全に使えますよ。

CPUグリスはなんでもいい?性能差と選び方のポイント

CPUグリスは種類によって冷却性能や耐久性に差があります。用途や予算に応じて、使い方に合ったタイプを選ぶことが重要です。

「CPUグリスって安いので十分じゃない?」という声をよく聞きます。確かに、グリスは数百円のものから数千円するものまであり、「どれでも同じに見える」というのも無理はありません。でも実は、グリスによって性能にはっきりとした差があるんです。

一番大きな違いは、「熱伝導率」という性能。これはグリスがどれだけ熱をCPUからクーラーに効率よく伝えられるかを示す数値で、数値が高いほど冷却効果が高くなります。

安価なグリスは熱伝導率が低く、長時間使うと劣化しやすい傾向があります。一方、高価格帯のグリス(例えば液体金属タイプなど)は、非常に高い熱伝導性能を持ち、発熱の大きいゲーミングPCや動画編集向けPCに向いています。

とはいえ、すべての人に高性能グリスが必要かというと、そうではありません。ネット閲覧や書類作成など、軽い作業しかしないパソコンなら、安価なグリスでも十分です。

選び方のポイントとしては、次の3つを押さえておけばOKです:

- 使用目的(重たい作業をするかどうか)

- 塗りやすさ(初心者なら粘度が高くて扱いやすいタイプ)

- 耐久性(長期間メンテナンス不要なタイプもあり)

つまり、「なんでもいい」わけではないけれど、「使い方に合っていれば安くても大丈夫」というのが正しい答えです。自分のPC環境に合ったグリスを選ぶことが大切です。

CPUグリスいらない派必見!代用・選び方・塗り方ガイド

CPUグリスの代用になるものは?安全性と注意点

歯磨き粉やアルミホイルはCPUグリスの代用として不適切で危険です。唯一サーマルパッドは一時的な代替になりますが、早めの交換が必要です。

CPUグリスを切らしてしまったとき、「家にあるもので代用できないかな?」と考える人も多いと思います。ネット上では「アルミホイル」や「歯磨き粉」「バター」など、さまざまな代用品が話題になりますが、結論としてそれらはおすすめできません。なぜなら、安全性や性能に大きな問題があるからです。

たとえば「歯磨き粉」は見た目や感触がグリスに似ていますが、時間が経つとすぐに乾いてカチカチになり、熱をうまく伝えられなくなります。しかも、化学成分が金属と反応してCPUやクーラーを傷めてしまうことも。アルミホイルも熱を通すイメージがありますが、CPUとクーラーのわずかなスキマを埋める柔軟性がなく、密着しないため効果がありません。

バターやオイルのような「食品系」は論外です。時間がたつと腐敗したり、液だれして基板を汚したり、最悪の場合ショートの原因になることもあります。

一方で、どうしても一時しのぎが必要なら「サーマルパッド」が最も現実的な代用品です。これは熱伝導性がある柔らかいシートで、初心者でも扱いやすく、グリスのように塗る必要もありません。ただし、グリスほどの性能はないため、長期間の使用には向いていません。

つまり、「代用できるもの」はあっても、「完全に安全で性能も十分なもの」はほぼありません。どうしても必要なときは、応急処置にとどめ、できるだけ早く正規のグリスを用意しましょう。

CPUグリスを100均で買ってもいい?コスパと品質を検証

100均のCPUグリスは軽い作業用PCには一応使えますが、性能や品質は安定せず、高負荷用途や長期使用には不向きです。

「できれば安くグリスを手に入れたい!」という人にとって、100円ショップのCPUグリスはとても魅力的に見えるかもしれません。実際、ダイソーやセリアなどで販売されているグリスは、DIYや簡易メンテナンス用として人気があります。ですが、パソコンのCPU用として使えるのかどうかは、慎重に考える必要があります。

まず注目したいのは熱伝導率(熱を伝える力)です。100均グリスの多くは「シリコングリス」と呼ばれるタイプで、確かに最低限の熱伝導性はあります。しかし、高性能グリス(例えば熱伝導率8W/mK以上)と比べると、その数値は低めで、長時間の高負荷作業には向いていません。

とはいえ、ネット閲覧や文書作成といった軽作業しかしないパソコンであれば、100均グリスでも一応の冷却効果は得られます。 実際にテストしてみると、標準的な使い方では温度差は数度程度で、致命的な問題は起きにくいケースもあります。

ただし、グリスの粘度や劣化速度にはばらつきがあり、製品によってはすぐに乾燥したり、塗りにくいものもあるため、品質はやや安定しません。さらに、量が少なく、再利用しにくいケースもあります。

まとめると、100均グリスは「とりあえず使う」にはアリですが、長く安定して使いたい人や、ゲーミングや編集作業など負荷の高い用途には不向きです。予算が許すなら、1,000円前後の高品質グリスを選ぶのがおすすめです。

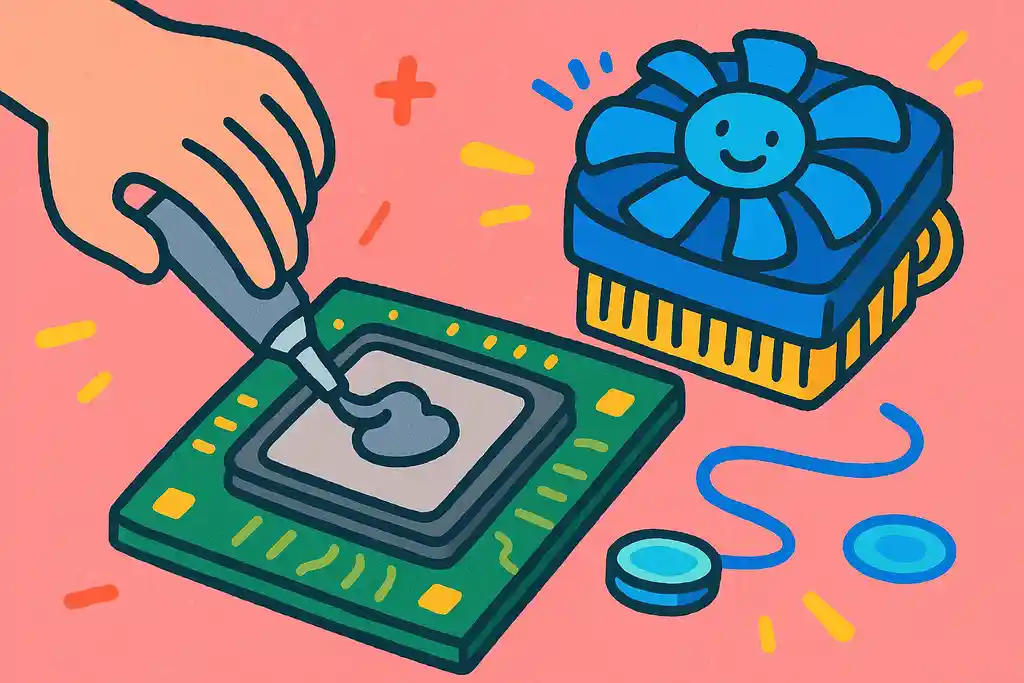

グリスの塗り方まとめ:初心者でも失敗しないコツとは

初心者には「センターうんこ方式」がおすすめ。適量を中央に乗せてクーラーで広げるだけ。量が多すぎ・少なすぎに注意し、古いグリスは必ず拭き取ろう。

CPUグリスの塗り方は、パソコンの冷却に大きな影響を与える大事な工程です。でも初めてだと「どれくらい塗ればいいの?」「広げた方がいいの?」と不安になりますよね。ここでは初心者でも失敗しにくい方法とポイントをまとめて紹介します。

まずおすすめの塗り方は、通称「センターうんこ方式」です。これはCPUの中央にグリスを米粒くらいの量だけ「ぽん」と乗せる方法。クーラーを上からしっかり押さえれば、グリスが自然に全体に広がっていくため、量の調整や塗り広げの手間が少なく、失敗しにくいのが特徴です。

ただし、ここで気をつけたいのは「多すぎない」「少なすぎない」という点。グリスをたくさん塗れば冷える、というのは間違い。多すぎると余ったグリスがはみ出してマザーボードに流れたり、冷却効率がかえって落ちてしまいます。反対に少なすぎると、CPUとクーラーの間に隙間ができ、熱がうまく伝わりません。

また、ヘラで広げる方法もありますが、初心者には難しく、ムラができやすいため無理に使う必要はありません。センターうんこ方式で十分です。

最後に、グリスを塗る前には必ず古いグリスをアルコールで拭き取ることも忘れずに。残ったままだと新しいグリスの性能を邪魔してしまいます。

初心者でも、手順さえ押さえればグリス塗りは難しくありません。落ち着いてやれば、ちゃんと冷えるPCになりますよ。

グリスの寿命と塗り直し時期:何年ごとにチェックすべき?

CPUグリスは2〜3年で劣化し、温度上昇や動作不安定の原因になります。負荷の高い使い方なら1〜2年での塗り直しがおすすめです。

CPUグリスは一度塗ればずっとそのままで大丈夫…と思っている人も多いですが、グリスにも寿命があります。 長く使い続けていると、グリスはだんだんと乾燥し、ひび割れたり硬くなったりして、本来の熱伝導の力が落ちていくんです。

一般的に、CPUグリスの寿命は2〜3年が目安とされています。ただし、パソコンの使い方によって前後します。例えば、ゲームや動画編集などCPUに負荷がかかる作業をよくする人や、常に電源を入れっぱなしにしている人は、1〜2年で塗り直す方が安心です。

では、グリスの劣化に気づくにはどうしたらいいでしょうか?

チェックすべきポイントは以下の通りです:

- PCの温度が以前より高くなっている

- ファンの音がよく鳴るようになった

- PCの動作が急に遅くなったり、落ちたりする

これらはグリスが劣化し、CPUが冷えにくくなっているサインかもしれません。さらに確実に確認したいなら、CPU温度をモニタリングできる無料ソフト(HWMonitorなど)を使うのがおすすめです。

また、CPUクーラーを一度でも外した場合は、グリスは必ず新しく塗り直しましょう。 古いグリスを再利用すると冷却効果が落ちてしまいます。

つまり、グリスは消耗品。定期的なチェックと、数年に一度の塗り直しが、パソコンを長持ちさせるコツなんです。

Ryzenでよく聞く“すっぽん”って何?グリスとの関係は?

すっぽんは、CPUがクーラーにくっついて抜けてしまう現象。高粘度グリスや塗りすぎが原因で、Ryzenで特に起きやすく注意が必要です。

PC自作ユーザーのあいだでよく話題になる「すっぽん」という言葉。これはRyzenなどのCPUを使っているときに、CPUをクーラーごと“ズボッ”と引き抜いてしまう現象を指します。正式な用語ではありませんが、その様子が亀の首みたいにスポンと抜けることから、そう呼ばれています。

クーラーの正しい外し方を知らないと、すっぽんを起こしやすくなります。 クーラーの外し方については、CPUクーラー外し方!ガレリアで失敗しない手順を解説で詳しく説明しています。

この現象が起きやすいのは、CPUグリスの粘度が高かったり、時間が経って固まってしまっていたりする場合です。グリスが強く接着剤のようになり、CPUとクーラーが強力にくっついてしまうのです。

特に、AMDのRyzenシリーズではCPUソケットに「ピン」がついているタイプ(PGA)が多く、すっぽんを起こすとピンが曲がる・折れるなど致命的なダメージになることがあります。

このすっぽん現象を防ぐには、以下のポイントを押さえましょう:

- PCの電源を入れて数分温めてからクーラーを外す(グリスが少し柔らかくなる)

- まっすぐ引き抜かず、クーラーを左右にゆっくりねじるように外す

- 粘度の高すぎるグリスは避ける(特に金属系グリスや高性能タイプは注意)

また、グリスの塗りすぎも問題です。多すぎると冷却性能だけでなく、すっぽんのリスクも上がるので、米粒程度を目安に適量を意識しましょう。

すっぽんは見た目はちょっと笑える現象ですが、実際にはパーツの故障につながる危険なトラブル。グリスの扱い方ひとつで防げるので、正しい知識で安全に組み立てを行いましょう。

CPUグリスがいらないは本当?まとめ

- CPUグリスなしでは熱が逃げず、冷却が不十分になる

- 金属面同士は微細な隙間ができるため、グリスで埋める必要がある

- 熱伝導率の低い空気が間に入ると、熱暴走のリスクが高まる

- Ryzenなどのリテールクーラーにはグリス塗布済みのことが多い

- 一度外したクーラーは再装着時にグリスの塗り直しが必要

- グリスの代用としてサーマルパッドは使えるが性能は劣る

- ノートPCや一体型PCではグリス不要な設計になっていることもある

- グリスの再利用は冷却効率が落ちるため推奨されない

- 使用頻度や負荷によっては1~2年で塗り直す方が安全

- 安価なグリスでも用途によっては十分に使える

- ゲームや編集など高負荷作業には高性能グリスが望ましい

- グリスの塗り方は「センターうんこ方式」が初心者に最適

- ヘラでの塗布は慣れが必要で、初心者には非推奨

- グリスが多すぎると逆に熱伝導が悪くなることがある

- すっぽん現象はグリスの粘度や量が原因で起こりやすい