「自作pc10万で組めるパソコンって、実際どれくらい使えるの?」と気になって検索してきた方へ。この記事では、自作pc10万以下で構成する方法や、自作ゲーミングpc10万円の実用性、自作pcやめとけという意見の真偽まで、幅広い視点から解説しています。

さらに、自作pc予算5万や3万での違いや、自作pc予算10万でAPEXを快適に動かす構成例、ゲーミングpc自作15万や20万の構成との比較も含めて、コスパと性能のバランスを重視した情報を整理しました。

また、ゲーミングpc自作見積もりの活用法や、パソコン工房などの見積もりツールの使い方、自作pc見積もりのBTO比較、中古パーツやセールを活かした自作pcのコストダウン術、そして静音性やサイズ感など、実際に使う上での快適さにも触れています。

この記事を読めば、初心者でも無理なく10万円で納得のいく自作PCを組むための知識と判断材料が手に入ります。

この記事のポイント

- 10万円で構築可能な自作PCの具体的なパーツ構成と性能目安

- ゲームや作業に適した構成の選び方と用途別の最適化方法

- 自作とBTOの違いやコスト・サポート面での比較ポイント

- 初心者が失敗しないための準備と注意点

✅自作PCを10万円で組むための完全ガイド

ゲーミング用途向け:10万円構成例

10万円の予算でも、パーツ選びを工夫すればAPEXなどのゲームが快適に遊べるゲーミングPCが作れます。性能のバランスがカギです。

APEXやフォートナイトのような人気ゲームを楽しみたいけど、できるだけ安く済ませたい。そんな人には、10万円の予算で組めるゲーミングPCがぴったりです。この価格帯でも、フルHD(1920×1080)の画質でスムーズにゲームが動く構成が実現できます。

まず大事なのは、グラフィックボード(GPU)とCPUのバランスです。例えば「GeForce GTX 1660 Super」や「RTX 3050」といった中堅クラスのグラボは、APEXを高画質で60fps以上でプレイするのに十分です。CPUは「Intel Core i5(第12世代)」または「Ryzen 5 5500」あたりがコスパも高く、十分な性能を発揮します。

メモリは16GBを選びましょう。8GBでは、ゲームと他のアプリを同時に使うと動作が重くなりやすいからです。ストレージは、起動や読み込みが速くなるSSD(500GB)がおすすめです。電源やケースもなるべく信頼できるメーカーのものを選ぶと安心です。

つまり、10万円でもパーツの選び方次第で快適なゲーミング環境が作れます。高すぎるスペックは必要なく、"ちゃんと動く"ことを意識した構成にすることが大切です。

用途別(動画編集・軽作業など)に最適な構成例

動画編集や軽作業向けの10万円構成では、グラボなしでもOK。CPUとメモリを重視し、静かで快適な作業用PCが作れます。

ゲームをしない人でも、自作PCは10万円でしっかり組めます。たとえば、動画編集や画像加工、レポート作成、ネット閲覧など、日常的な使い方に合った構成もあります。

このような用途では、グラフィックボード(GPU)をそこまで重視しなくてOKです。その代わりに、CPUとメモリを重視した構成にするのがポイントです。動画編集をするなら「Ryzen 5 5600G」や「Intel Core i5-13400」など、グラフィック機能を内蔵しているCPUがおすすめ。これなら、専用のグラボを買わなくても画面出力や編集作業に対応できます。

メモリは最低でも16GBを選びましょう。特に動画編集や画像処理ソフトを使うなら、8GBではすぐに足りなくなってしまいます。ストレージはSSD(500GB以上)にすると、アプリの起動やファイルの保存がとても速くなり、作業効率がアップします。

ポイントは、「使うソフトに合った性能を持つ構成にすること」です。ゲーム向けとは違い、静音性や消費電力も重視できるので、省エネで快適なPCが完成します。

パーツ価格帯と性能バランス

パーツごとにお金をかける優先順位を決めるのがコツ。GPUやCPUに多くを配分し、その他はコスパ重視で選ぶと性能バランスが良くなります。

10万円で自作PCを組むなら、「どのパーツにいくらかけるか」がとても大切です。**お金をかけすぎると予算オーバーになり、逆に安すぎると性能が足りないことも。コスパを意識してパーツごとの優先順位を考えるのがコツです。

まず、一番重視すべきはグラフィックボード(GPU)やCPUです。ゲームや動画編集をしたいなら、全体のうちGPUに3〜4万円、CPUに2万円前後が目安になります。軽作業中心なら、グラボは省いて、高性能な内蔵グラフィック付きCPUに4〜5万円ほどかけてもOKです。

次に大事なのがメモリとストレージです。メモリは最低でも16GB(8,000〜12,000円)、SSDは500GB(5,000〜7,000円)が基本。これで十分スムーズに作業できます。

残りの予算で電源、ケース、マザーボードを選びます。ここは1万〜1.5万円ずつかけられれば、安定性や拡張性も確保できます。

全体として、「高性能が必要なパーツにしっかりお金をかけ、ほかはコスパ重視で抑える」のが鉄則です。パーツの価格と性能のバランスがとれていれば、10万円でも満足のいくPCになります。

10万円構成で動作可能な人気ゲーム一覧

10万円構成でもAPEXやフォートナイトは快適に遊べます。フルHD・中設定・60fpsが目安で、多くの人気ゲームに対応可能です。

「10万円の自作PCで、どんなゲームが遊べるの?」という疑問を持つ人は多いです。実は、パーツ選びを間違えなければ、多くの人気ゲームを快適にプレイすることができます。

たとえば、APEX Legendsなら、フルHD(1920×1080)の中〜高設定で平均60fps以上が狙えます。「GeForce GTX 1660 Super」や「RTX 3050」などのグラボを搭載していれば問題なしです。フォートナイトやVALORANTも同様に、中設定で非常に快適に動作します。これらのゲームは最適化されているため、10万円クラスの構成で十分です。

原神やMinecraftなどの軽めのタイトルなら、高設定でもスムーズに動作。モンスターハンターライズやオーバーウォッチ2も60fps以上でプレイ可能です。ただし、ホグワーツ・レガシーやバイオハザード RE4などの重たいタイトルは、画質を落とす必要があります。

ゲームによって求められるスペックは違いますが、「フルHD・中設定・60fps」を目指せば、多くのタイトルをストレスなく楽しめます。この目安を覚えておくと、パーツ選びもしやすくなります。

🎮 10万円構成で快適に動作するゲーム(フルHD・中設定目安)

- APEX Legends

中〜高設定で60〜100fps前後で快適にプレイ可能 - フォートナイト(Fortnite)

中設定で90fps以上、競技設定ならさらに高フレームが狙える - VALORANT

高設定でも120fps以上で動作、eスポーツ向けに最適 - Minecraft(Java版・統合版)

軽量設定で100fps以上、影MODはグラボ性能次第 - 原神(Genshin Impact)

中設定で60fps安定、CPU内蔵GPUでも動作可だが快適性はグラボ推奨 - モンスターハンターライズ

中設定で60fps安定、ロードも高速で快適 - オーバーウォッチ2

中〜高設定で80〜100fps前後、十分な競技性能

⚠️ 設定を下げれば動作する重めのゲーム

- ホグワーツ・レガシー

低〜中設定+DLSSで30〜50fps、グラボの力が必要 - バイオハザード RE:4

中設定・一部エフェクトOFFで60fps前後が目標 - サイバーパンク2077

低設定+FSRやDLSSを活用して30fps前後が限界ライン

10万円構成で快適に遊ぶためのスペックとカスタマイズポイント

10万円PCでも、バランスよくパーツを選び、ゲーム設定を調整すれば快適に遊べます。GPUとメモリ選びが特に大切です。

10万円の自作PCでも、工夫すればゲームを快適にプレイすることができます。大事なのは、必要なスペックをしっかり理解して、パーツを上手に選ぶことです。

まず、ゲームを快適に動かすには「グラフィックボード(GPU)」が重要です。例えば「GeForce GTX 1660 Super」や「RTX 3050」は、人気ゲームをフルHDでスムーズに動かす性能を持っています。次にCPUは「Ryzen 5 5500」や「Intel Core i5-12400」など、6コア以上のものを選ぶと安心です。これらはゲーム中の処理や他のアプリの動作にも強いです。

また、メモリは16GBが標準です。8GBではゲームと同時にブラウザや配信ツールを使うと動作が重くなることがあります。ストレージはSSD(500GB以上)を選ぶと、ゲームのロード時間が短くなって快適です。

さらに、ゲーム内の設定も工夫しましょう。「影の描画」「エフェクト」などの重たい設定を下げれば、画質をあまり落とさずにフレームレートが上がります。また、「DLSS」や「FSR」などの機能を使えば画質を保ったまま処理を軽くできます。

まとめると、10万円でもパーツ選びと設定を工夫すれば、ゲームは十分に快適に遊べます。高価なパーツより、バランスの良い構成と細かな調整がポイントです。

パソコン工房やドスパラの見積もりツールの使い方

見積もりツールを使えば、初心者でも簡単にパーツ構成を試せます。予算内での調整や他店との比較にも便利です。

自作PCを考えるときに便利なのが、「見積もりツール」です。特に「パソコン工房」や「ドスパラ」では、オンライン上でパーツを選びながら、価格と構成のバランスをすぐにチェックできるサービスが用意されています。

使い方はとてもシンプルです。まず、サイトにアクセスして「自作PCシミュレーター」や「BTOカスタマイズページ」を開きます。そこから、CPUやグラボ、メモリなど自分の希望するパーツを選ぶだけで、合計金額が自動で表示されます。さらに、「このパーツは非対応です」などの警告も出るので、初心者でも安心して構成を試せます。

見積もりツールの大きなメリットは、「予算内でどんな構成が可能か」すぐに確認できる点です。たとえば10万円で組みたい場合、少し高いパーツを選ぶとすぐにオーバーするので、すぐに別の候補に変更できます。

また、パソコン工房とドスパラを比較してみるのもおすすめです。同じような構成でも、時期や在庫によって価格に差が出ることがあります。さらに、セール対象商品をうまく組み込めば、性能を落とさずにコストダウンできることも。

このツールを活用すれば、初心者でもプロのように効率よく最適なパーツ構成を見つけることができます。時間の節約にもなり、失敗しにくくなりますよ。

通販・店舗別の価格比較と注意点

通販は安くて便利、店舗は相談やサポートが充実。特徴を理解し、自分の状況に合った使い分けが大切です。

自作PCのパーツを買うとき、通販と店舗のどちらで買うかは大きなポイントです。どちらにもメリットがあり、それぞれの違いを知っておくことで、ムダな出費やトラブルを避けられます。

まず、通販(オンラインショップ)は、価格が安く種類も豊富です。Amazonやドスパラ、パソコン工房の公式サイトなどでは、セールやクーポンを使えばさらに安く購入できます。また、自宅にいながら注文できるのも便利です。ただし、実物を見られない・相性チェックが自己責任・初期不良時の対応が少し手間という注意点があります。

一方、店舗(実店舗)ではスタッフに相談しながら選べるのが安心です。とくに初心者には、現物を見てサイズ感や質感を確認できるのが大きな利点です。購入後のサポートも受けやすく、初期不良対応もスムーズなことが多いです。ただし、価格は通販より高めなことが多く、在庫も限られている場合があります。

おすすめの方法は、「価格は通販で確認し、迷うパーツだけ店舗でチェックする」使い分けです。通販で買うときも、なるべく正規代理店の販売元を選び、保証内容をしっかり確認しましょう。

まとめると、通販は安さと便利さ、店舗は安心とサポートが魅力。自分のスキルや目的に合わせて、両方を上手に使い分けるのが賢い選び方です。

見積もりをもとにした自作 vs BTOの判断基準

自作はコスパと自由度、BTOは安心とサポートが強み。見積もりを比べることで、自分に合った選択がしやすくなります。

自作PCとBTO(完成済みのカスタムPC)、どちらが自分に合っているかを迷う人は多いです。そんなときは、見積もりツールを使って両方の構成を比較するのが有効です。金額や性能、サポートなど、違いを具体的に見える形にすることで、正しい判断がしやすくなります。

まず、自作PCは自由度が高く、同じパーツでも安く組める可能性があります。例えば、セール中のパーツを組み合わせたり、中古パーツを活用したりすることで、10万円でも高性能な構成が狙えます。ただし、パーツ選びや組み立ての知識が必要で、万が一トラブルが起きたときはすべて自己責任になります。

一方、BTOはプロがパーツを組んで出荷するため、すぐに使えて安心です。見積もりをとることで、どれくらいの価格でどんな構成が手に入るのかがすぐにわかります。特に初心者にとっては、動作確認済み・保証付きという安心感が魅力です。ただし、細かいパーツの選択肢は少なく、コスパはやや落ちることも。

判断のコツは、「どこに価値を置くか」です。価格重視で自分の時間を使えるなら自作。初期設定や保証の安心を重視するならBTO。見積もりで数値化して比べると、納得感のある選択ができます。

中古パーツやセール品を活用したコスト削減術

中古パーツやセール品を活用すれば、10万円でも高性能なPCが組めます。時期を見て買うのがコツです。

予算10万円で自作PCを組むとき、上手に節約するカギは「中古パーツ」と「セール品」の活用です。少し手間をかけるだけで、ワンランク上のパーツを手に入れられることがあります。

まずおすすめなのが、中古パーツの活用です。特にグラフィックボード(GPU)やPCケース、電源などは中古市場に多く出回っていて、状態の良いものを選べば新品より数千円〜1万円以上安く買えます。メルカリやヤフオク、ハードオフの実店舗などを定期的にチェックしてみましょう。ただし、保証がないものもあるので、信頼できる出品者やショップを選ぶことが大切です。

次に狙い目なのが、季節ごとのセールやタイムセールです。特に年末年始、ゴールデンウィーク、夏のボーナス時期はPCパーツが安くなるチャンス。Amazonのプライムデーや楽天スーパーセールなども要チェックです。欲しいパーツが決まっているなら、価格比較サイトで値動きを見ながら、最安値のタイミングで購入するのが賢い方法です。

つまり、中古やセールをうまく使えば、同じ10万円でも「より高性能で快適なPC」に近づけることができます。コスパ重視の人こそ、こうしたテクニックを活かしていきましょう。

💡 自作PCを10万円で組む前に知るべき注意点と対策

初心者がつまづきやすいポイントと失敗例

初心者はパーツの相性や組み立て手順、OS準備でつまずきがち。確認と準備をしっかりすれば安心して作れます。

初めて自作PCを組む人は、「ちゃんと動くかな?」という不安を持っていると思います。**実際、初心者がよくつまずくポイントはいくつかあります。でもあらかじめ知っておけば、安心して作業できます。

まず多いのが、パーツの「相性ミス」です。たとえば、CPUとマザーボードのソケットが合っていない、電源のW数が足りない、メモリの規格が対応していないなどです。これを防ぐには、必ず公式サイトやショップのパーツ情報をよく確認すること。また、見積もりツールを使えば相性チェックを自動でしてくれる場合もあります。

次は組み立ての手順ミス。よくあるのは、ケーブルの差し忘れ、CPUのピン曲げ、メモリがしっかり刺さっていないなどです。説明書を読みながら、1つ1つ確認して進めるのがコツ。YouTubeなどの組み立て動画を参考にするのもおすすめです。

以下の記事で配線の整理方法をチェックしてみてください。 👉自作PC配線ぐちゃぐちゃの原因と対策まとめ

さらに、最初にOS(Windowsなど)を用意していなかったり、インストール方法がわからず困る人もいます。USBメモリと別PCが必要になるので、事前に準備しておきましょう。

まとめると、初心者の失敗は「準備不足」と「確認不足」が原因のことが多いです。落ち着いて作業すれば、誰でも自作PCはちゃんと完成できます!

OS・モニター込みで10万円以内に抑える方法

DSP版OSや中古モニターを使えば、周辺機器込みでも10万円以内に収められます。工夫次第で十分な構成が可能です。

OSやモニターも含めて10万円以内で自作PCを組みたいと思ったら、ちょっとした工夫が必要です。本体のパーツだけで予算を使い切ってしまうと、モニターやOSに回せるお金がなくなってしまいます。そこで、予算内におさめるテクニックを紹介します。

まず、OS(Windows)の費用を抑えるなら「DSP版」や「OEM版」を選びましょう。これは通常より安く買える正規品で、1万円以下で手に入ることもあります。もしくは、一時的に無料の「Windows評価版」や「Linux(無料OS)」を使う方法もあります。最初はLinuxで動作確認をして、あとからWindowsを導入してもOKです。

モニターは新品でなくてもかまいません。中古ショップやフリマアプリで5,000〜7,000円前後のフルHDモニターが見つかることもあります。サイズやリフレッシュレートにこだわらなければ、十分使える製品が多いです。

キーボードやマウス、スピーカーなどの周辺機器は、家にあるものを流用するのもアリです。もし持っていなければ、セット売りの安価なもの(1,000〜2,000円)で十分です。

つまり、「新品だけにこだわらず、必要なものから優先して選ぶ」ことで、10万円以内にしっかり収めることができます。少しずつアップグレードしていくスタイルもおすすめです。

10万円で自作PCのメリット・デメリットとリスクを徹底解説

自作PCは自由でコスパが良い反面、トラブル対応や初期不良などのリスクもあります。安心重視ならBTO、自分で調整できるなら自作が◎。

「10万円で自作PCを組むのは本当にアリなの?」と迷っている人は多いです。ネットで「自作PCやめとけ」という声も見かけますが、それには理由があります。そこで、自作PCのメリット・デメリットを客観的に見てみましょう。

まず、自作PCの大きなメリットはコスパの良さと自由度です。同じ10万円でも、BTOパソコンより高性能なパーツを選べることが多く、自分の好きな構成にできます。また、パーツの選び方次第で後からアップグレードしやすいのも魅力です。

一方で、初心者にとっては「組み立ての難しさ」と「トラブル時の対応」がハードルになります。動かないときは自分で原因を調べて直す必要があり、知識や根気が求められます。さらに、パーツごとの保証はあっても、全体のサポートはありません。

また、相性問題や初期不良といったリスクもあります。とくに初めて組む人にとっては、どこが原因か分からず不安になることも。そういった意味で、「やめとけ」と言われることがあるのです。

つまり、自作PCは自由でお得だけど、トラブル対応に自信がない人や初めての人には少し難しい場面もあります。安心感を求めるならBTO、挑戦したいなら自作、という選び方がわかりやすいでしょう。

詳しい理由や初心者が陥りやすいミスについては、以下の記事で解説しています。 👉自作PCやめとけの声が多い理由とは?初心者が陥りやすいミスも紹介

5万円構成の限界と向いている人

5万円構成は軽作業向けでゲームや重たい作業は厳しめ。ネットや文書作成がメインの人には十分使えるコスパ重視の選択肢。

「とにかく安くPCを組みたい!」という人が気になるのが5万円構成です。確かに低予算でも自作PCは可能ですが、そのぶん性能やできることに限界があります。何を求めるかで、向いている人がはっきり分かれます。

まず、5万円構成で組む場合、グラフィックボード(GPU)を入れるのは難しいです。そのため、ゲームや動画編集などの重たい作業は苦手です。代わりに、**グラフィック機能が内蔵されたCPU(APU)**を使うのが一般的です。たとえば「Ryzen 5 5600G」などが人気です。

できることは、ネットの閲覧、YouTube視聴、軽い書類作成、簡単な画像編集程度です。ゲームをしても、マインクラフトや昔のタイトルなど軽めのものであればなんとか動きますが、最新の3Dゲームは厳しいです。

この構成が向いているのは、「PCは使いたいけど、重たい作業はしない」「とりあえず安く1台ほしい」という人です。学生のレポート用や、リモートワークの文書作業などには十分使えます。

つまり、5万円構成は“軽い作業専用マシン”として考えると、十分役立つ存在です。コスパを最大に引き出すなら、中古パーツやセール品を上手に使うことがポイントです。

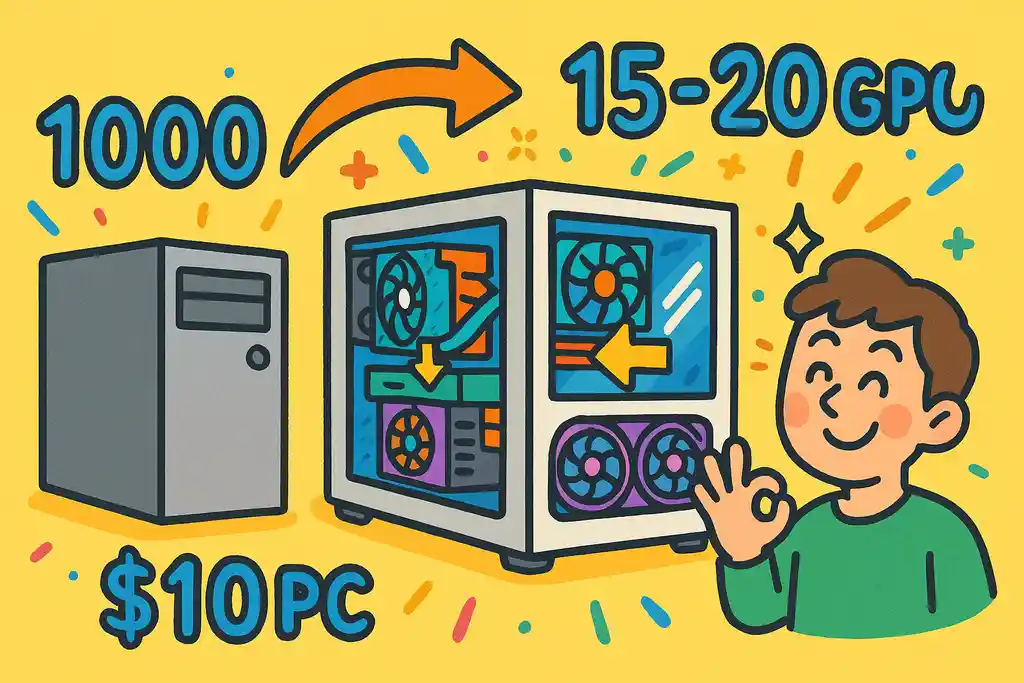

15万円〜20万円構成との違いとステップアップ戦略

15〜20万円構成はグラボやCPUの性能が大きく向上し、快適さと拡張性がアップ。10万円構成からの段階的な強化も可能です。

10万円の構成でもゲームや作業はある程度こなせますが、もう少し予算を上げると、できることの幅がぐっと広がります。特に15万円〜20万円クラスになると、グラフィックや処理速度の面で大きな違いが出てきます。

まず、一番の違いは「グラフィックボード(GPU)」の性能です。10万円構成では「GTX 1660 Super」や「RTX 3050」クラスが限界ですが、15万〜20万円なら「RTX 4060」「RX 6700 XT」など、最新の上位モデルも選べます。これにより、より高画質・高フレームレートでゲームが楽しめるようになります。

さらに、CPUの性能や冷却パーツも強化できます。より高性能な「Ryzen 7」や「Intel Core i7」クラスを選べば、動画編集や配信、マルチタスクにも余裕が出ます。また、静音性や冷却効率の高いパーツを使うことで、長時間の使用でも快適です。

ステップアップの方法としては、まず10万円構成で組み、後からグラボ・メモリ・ストレージなどを交換・追加していくのもおすすめです。最初から電源やマザーボードに少し余裕を持たせておくと、後のアップグレードが楽になります。

つまり、15〜20万円の構成は「快適性と将来性」に大きな余裕がある構成です。自分の使い方や予算に応じて、段階的にステップアップするのが賢いやり方です。

長く使える10万円構成|拡張性とアップグレードを見据えて

長く使いたいなら、最初から拡張性のあるパーツ選びを意識。後からCPUやグラボを強化しやすい構成が理想です。

10万円でPCを組むなら、「今ちょうどいい性能」だけでなく、「あとから強化できるかどうか」も大事なポイントです。最初は予算の範囲で組み、将来必要になったときにパーツを追加・交換していく方法が、コスパもよくて長く使えます。

まず意識したいのが、マザーボードと電源ユニットの選び方です。マザーボードは、最新のCPUに対応しているチップセット(例:B550、H610など)を選ぶと、数年後に上位のCPUへ交換しやすくなります。また、電源は少し余裕をもたせて500〜600Wのものを選んでおけば、将来グラボを強化したくなっても安心です。

さらに、ケースにも余裕を持たせておくと◎です。グラフィックボードを大きめにしたり、ストレージを増やすときも、スペースがあれば柔軟に対応できます。

ストレージやメモリは、スロットが空いていれば後から追加可能なので、最初は必要最小限でOK。たとえば、メモリは16GBを1枚挿しにしておけば、将来もう1枚追加して32GBにできます。

つまり、長く使うためには「今の性能」よりも「後で変えられるか」が大切です。最初から無理に全部そろえるより、必要なときにアップグレードできる設計にしておくことが、賢い自作のポイントです。

静音性・発熱・サイズ感など“使いやすさ”の観点

静音性・熱対策・サイズのバランスを考えることで、毎日快適に使えるPCが作れます。性能だけでなく、使い心地も重視しましょう。

自作PCではスペックばかりに目がいきがちですが、「使いやすさ」もとても大切です。毎日使うものだからこそ、静かで、熱がこもらず、置き場所に困らないことが快適なPC環境につながります。

まず気にしてほしいのが静音性。高性能なパーツほど熱を出しやすく、その分ファンがたくさん回って音が大きくなることがあります。静音性を高めたいなら、ケースファンが多すぎないものや、静音設計のCPUクーラーを選ぶと効果的です。グラフィックボードも「セミファンレス」モデルなど、温度が低いときはファンが止まるタイプが静かでおすすめです。

次に発熱(熱対策)。パーツの熱はパフォーマンスに影響するだけでなく、PC全体の寿命にも関係します。通気性の良いケース、エアフローを意識したファン配置、そしてホコリのたまりにくい構造を選ぶことが大切です。

また、サイズ感も意外と重要です。PCケースが大きすぎると設置場所に困ったり、移動が大変だったりします。逆に小型ケースはパーツの取り付けが難しくなったり、熱がこもりやすくなるため、初心者にはミドルタワーのような中間サイズが使いやすいです。

使いやすさは、数字では見えない「快適さ」を決める要素です。静かで熱くならず、設置もスムーズなPCは、日々の満足度に大きく影響します。

グラボの冷却性能や静音性については、以下の記事で詳しく解説しています。👉グラボ縦置きデメリットとは?冷却性能や安定性に影響を与える要因

ゲーミングノートPCとの比較【どちらを選ぶべきか?】

自作PCは高性能・長く使える、ノートは持ち運びや省スペースが魅力。使い方に合わせて選ぶのがポイントです。

「10万円でゲーム用のPCを買いたい」と考えたとき、ゲーミングノートと自作PCのどちらがいいか悩む人は多いです。どちらにもメリット・デメリットがあるので、目的や使い方によって選び方が変わります。

まず、自作PCの強みは性能の高さと拡張性です。同じ価格でも、自作ならデスクトップ用のグラボやCPUを使えるため、ゲームのフレームレートや画質が優れています。さらに、あとからメモリやストレージ、グラボなどを追加・交換できるので、長く使いたい人に向いています。

一方、ゲーミングノートPCは持ち運びができて、省スペースなのが魅力です。机が狭い人や、出先でゲームや作業をしたい人にはピッタリです。ただし、**パーツの交換はほとんどできず、同じ価格なら性能は自作PCよりやや劣ります。**熱がこもりやすく、ファンの音も気になることがあります。

使い方で選ぶのがポイントです。自宅でじっくりゲームを楽しみたいなら自作PC、移動やコンパクトさを重視するならゲーミングノートPCが適しています。「どちらが上か」ではなく、「どちらが自分のライフスタイルに合っているか」で選びましょう。

自作PCを10万円で理想の1台を組むためのまとめ

- ゲーミング用途ならGPUとCPUのバランスが最重要

- 動画編集や軽作業は内蔵GPU付きCPUで構成するのが効率的

- パーツごとの価格配分が性能と快適さを左右する

- APEXやフォートナイトなど人気ゲームも中設定で快適に動作する

- メモリは16GB、ストレージはSSD 500GB以上が基本構成

- ゲーム内設定の調整で低スペック構成でも快適さを確保できる

- パソコン工房やドスパラの見積もりツールで初心者でも構成を試せる

- 通販と店舗は価格とサポートで使い分けると賢い買い方ができる

- 自作とBTOの違いを見積もりで比較すれば選択しやすい

- 中古パーツやセール品を活用すれば構成の幅が広がる

- 初心者は相性ミスやOS準備不足に注意して進めるべき

- OSやモニターも工夫すれば10万円以内で収められる

- 長く使いたいなら拡張性を重視した構成を意識する

- 静音性やサイズ感なども含めた“使いやすさ”も重要視する

- ノートPCとの違いは性能と拡張性にあり、用途に応じて選ぶべき