パソコンの動作を快適にするために、メモリ選びはとても重要なポイントです。

中でも価格と性能のバランスが取れていることで注目されているのが、シリコンパワーメモリです。

「シリコンパワーメモリ評判」と検索してこのページにたどり着いたあなたは、安くて使いやすいメモリを探している方、あるいは初めての自作や増設に挑戦しようとしている方かもしれません。

この記事では、シリコンパワー製メモリの良い評判だけでなく、実際に使った人の口コミ、他メーカーとの性能比較、そして注意点まで網羅的に解説します。

購入前に気になる初期不良のリスクやサポート体制、どのモデルを選ぶべきかといったリアルな情報も丁寧にまとめているので、迷わずに選べるようになります。

この記事を読むことで、シリコンパワーメモリが自分の使い方に合っているかどうかを見極められるようになり、安心して最適なメモリ選びができるようになります。

この記事のポイント

- シリコンパワーメモリの良い点と悪い点の実際の口コミ傾向

- 他メーカーと比べたときの性能や耐久性の違い

- 自作PCやBTOとの互換性や取り付け時の注意点

- 保証やサポート対応の内容と安心して購入する方法

シリコンパワーのメモリの評判とは?実際の口コミと評価まとめ

高評価の傾向:価格・安定性・取り扱いやすさ

シリコンパワーのメモリは「価格が安くて安定して使える」と多くのユーザーに評価されている。初心者でも取り付けやすく、コスパと使いやすさの両立が高評価の理由となっている。

シリコンパワーのメモリについて、インターネット上で調べてみると「コスパが良い」「安定して動く」「取り付けやすい」といった前向きな意見がよく見られます。

特に価格に関しては、他の有名メーカーと比べてもかなり安いと感じる人が多いようです。

そのため、「とりあえず今のPCのメモリを増やしたい」と考えている人や、パーツのコストを抑えたい自作ユーザーにとって魅力的な選択肢になっています。

また、動作の安定性についても安心材料となっています。

「長時間使っていてもトラブルがない」「特にエラーが出たことがない」といった声が多く、ライトユーザーからゲーマーまで幅広く使われています。

このような声からも、シリコンパワーのメモリは“価格だけでなく品質もきちんとしている”と受け止められていることがわかります。

さらに、取り扱いやすさも高評価の理由の一つです。

初心者でも取り付けしやすいと感じる人が多く、「説明書がシンプル」「見た目でスロットがわかりやすい」「力を入れすぎなくてもちゃんとはまる」などの点が好印象につながっています。

こうした口コミの傾向を見ると、シリコンパワーのメモリは「はじめてパーツを買う人」や「コスパ重視のユーザー」にとって、非常に使いやすく信頼できる製品として評価されていると言えるでしょう。

決して“安かろう悪かろう”ではなく、“ちゃんと使えるのに安い”というポジションで、多くの人に選ばれていることが口コミから伝わってきます。

中には、何年も同じメモリを問題なく使い続けているという声もあり、長く使える安心感も持たれています。

低評価の傾向:初期不良率・サポート対応に関する声

シリコンパワーのメモリは、初期不良やサポートの分かりにくさに不満を感じたという声がある。保証対応のハードルの高さがネックとなる場合があり、事前確認が大切。

シリコンパワーのメモリには、安くて使いやすいという良い評価が多くある一方で、一部のユーザーからは「初期不良があった」という声も見つかります。

初期不良というのは、買ったばかりのメモリをパソコンに取り付けたのに認識しなかったり、パソコンが起動しなかったりするトラブルのことです。

特にネット通販で購入した場合に、箱を開けてすぐに問題が起こるケースが報告されています。

もちろんすべての製品がそうではありませんが、他のメーカーと比べると、そういったトラブルの書き込みが少し目立つ印象です。

それに加えて、サポート対応に不満を感じたという人もいます。

例えば「問い合わせの返信が遅かった」「保証はあるけど手続きがわかりづらい」など、サポートの仕組みそのものよりも、対応のわかりにくさやスピード感のなさが気になったという声が出ています。

実際に保証対応を受けるためには、公式サイトから英語のフォームに記入する必要があることもあり、パソコンに詳しくない人にとってはハードルが高く感じられるようです。

ただ、すべての人が困っているわけではなく、しっかり返品・交換してもらえたという人ももちろんいます。

ですが「サポートを使う機会があった人」の中では、スムーズにいかなかったケースが印象に残りやすいようです。

こうした口コミを見ると、製品そのものには問題がないけれど「万が一のとき」に不安を感じる人が一定数いることがわかります。

そのため、初期不良をなるべく避けたい人や、サポート対応がしっかりしていることを重視する人は、購入前に口コミや保証内容をよく確認しておくと安心です。

他社メモリと比べてどう?シリコンパワーと他ブランドの比較

性能・耐久性の比較:同価格帯での差異

シリコンパワーのメモリは、同価格帯の中で性能・耐久性ともに平均的な実力を持っている。高負荷用途や長期間の使用では、他社にわずかに劣ると感じる人もいる。

| メーカー | 性能 | 耐久性 | 価格 | 初心者向け | 高負荷用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| シリコンパワー | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |

| Kingston | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |

| Crucial | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| CFD | △ | △ | 〇 | △ | × |

| Team | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |

| Corsair | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ |

シリコンパワーのメモリは、「手頃な価格でそれなりに使える」という印象を持たれることが多いですが、同じ価格帯の他メーカーと比べてみると、性能や耐久性にいくつか違いが見えてきます。

まず性能についてですが、シリコンパワーのメモリは一般的な用途、たとえばネット閲覧や動画再生、簡単なゲームなどでは十分なスピードを発揮します。

しかし、同じ価格帯のKingstonやCrucialなどと比べると、ベンチマーク(性能測定)テストでほんの少しだけスコアが低い場合があります。

この差は重たい作業(動画編集やハイスペックなゲーム)をする人には気になるかもしれませんが、普段使いで困るレベルではありません。

次に耐久性について見てみると、シリコンパワーは「問題なく長く使えている」という声も多い反面、「急に認識しなくなった」「数年でダメになった」というレビューも一部あります。

同価格帯の中で長寿命で知られるブランド(例:CorsairやADATA)と比べると、長期間使い続けたときの安定感ではわずかに劣るという印象を受ける人もいるようです。

ただし、これはあくまで統計的な傾向であり、すべての製品が短命なわけではありません。

むしろ、環境や使い方によって寿命は変わるため、「大切に使っていたら何年も持った」というケースももちろんあります。

実際、多くのユーザーがシリコンパワーのメモリを3年以上使い続けており、「特に不具合は出ていない」というレビューも多数見られます。

総じて言えるのは、「同価格帯の中では、性能・耐久性ともに平均点はクリアしている」ということ。

ただし、重い作業や長期運用に対する“絶対的な安心感”を求める場合は、やや上位のブランドを選ぶという人も一定数いるというのが現実です。

保証・サポート体制の違い

メモリメーカーごとに保証の長さやサポートの丁寧さは大きく異なる。日本語対応のしやすさや対応スピードを重視したい人は、国内サポートが整ったブランドがおすすめ。

| メーカー | 保証期間 | 日本語対応 | 対応スピード | サポートのわかりやすさ |

|---|---|---|---|---|

| シリコンパワー | 〇(永久保証あり) | △(一部英語サイトあり) | △ | △ |

| Kingston | 〇(永久保証) | 〇 | 〇 | 〇 |

| Crucial | 〇(製品によるが長期) | 〇 | 〇 | 〇 |

| CFD販売 | 〇(販売代理保証) | 〇 | 〇 | 〇 |

| Team | 〇(製品による) | △(基本英語対応) | △ | △ |

| Corsair | 〇(製品によっては限定保証) | △(日本語対応窓口なし) | △ | △ |

メモリを選ぶときに意外と見落とされがちなのが、保証やサポートの内容です。

どのメーカーのメモリも、使い始めてすぐに壊れることはめったにありません。

でも、万が一トラブルが起きたときに「ちゃんとサポートしてくれるかどうか」は、長く安心して使うためにはとても大切なポイントです。

たとえば、Kingston(キングストン)は「永久保証」をうたっていて、サポートの評判も安定しています。

トラブルが起きた場合は日本語でのやり取りができ、返送・交換もスムーズです。連絡方法もわかりやすく、初めてでも困りにくい印象です。

Crucial(クルーシャル)もサポートの満足度が高く、日本語での対応がしっかりしています。

保証期間は「製品による」とされていますが、メモリは基本的に長期保証です。問い合わせからの返信が早いという口コミも多く見られます。

一方で、シリコンパワーは「永久保証」がついている製品が多いものの、サポート面でややクセがあります。

日本語に対応してはいますが、手続きの説明がわかりにくかったり、Webサイトが一部英語だったりすることがあり、慣れていない人には少しハードルが高く感じられることがあります。

それでも、交換対応を受けられた人の話もあるので、サポートがないわけではありません。

CFD販売は国内メーカーであり、日本語サポートが前提のため問い合わせしやすいという安心感があります。

ただし、CFD自体はメモリの製造元ではなく販売元なので、保証内容は取り扱い製品によって違うことがあります。

Corsair(コルセア)やTeam(チームグループ)などの海外メーカーは、サポート対応が丁寧な一方で、やり取りが英語ベースだったり、対応に時間がかかったりするケースも見られます。

それでも、高価格帯の製品に見合った誠実な対応があるとの声もあるため、信頼性は高めです。

こうして比べてみると、メーカーによって「保証の期間」や「問い合わせのしやすさ」、「対応スピード」にはかなり差があります。

性能だけでなく、もしものときの安心感を求める人にとっては、サポート体制がしっかりしたブランドを選ぶことも大事な判断材料です。

シリコンパワー製メモリのスペックと対応規格

DDR4・DDR5など製品ラインアップとその特徴

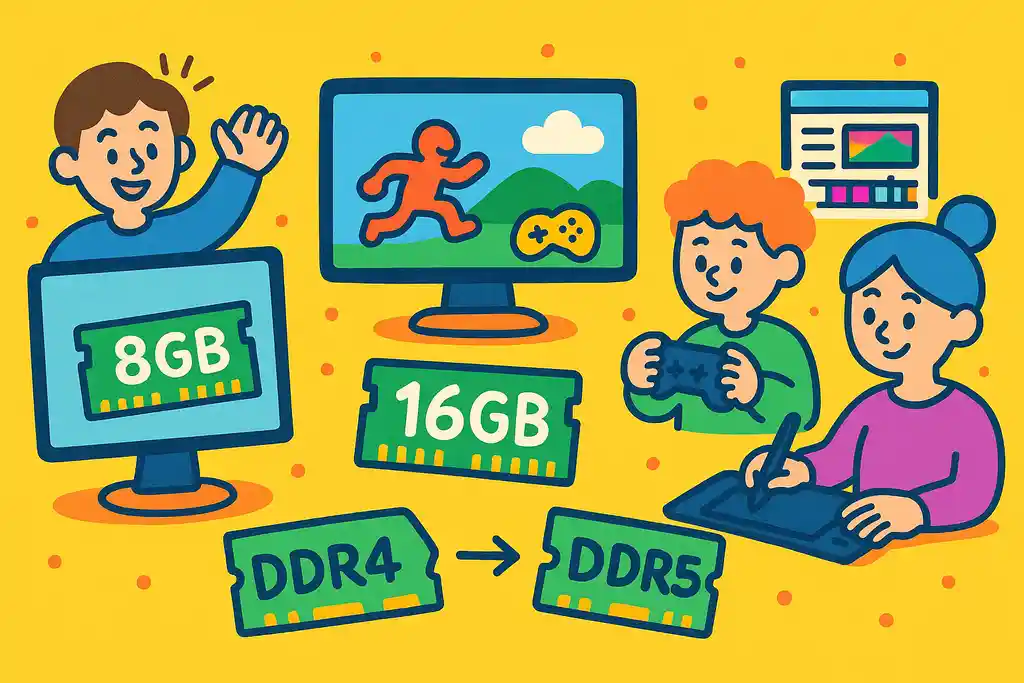

シリコンパワーのメモリはDDR4とDDR5があり、使うパソコンや目的に応じて選べるラインアップがそろっている。DDR4はコスパ重視、DDR5は高性能重視の人に向いており、それぞれに専用モデルが展開されている。

シリコンパワーのメモリには、使うパソコンの規格や目的に合わせたさまざまな製品ラインアップがあります。

大きく分けると、現在主流の「DDR4」と、次世代型として注目されている「DDR5」の2つがあります。

どちらも見た目はよく似ていますが、性能や特徴にははっきりと違いがあります。

まずDDR4は、今使っている多くのパソコンで対応している規格です。

2014年ごろから普及し始め、コストもこなれていて、今でもゲーミングPCや仕事用のPCなどで広く使われています。

シリコンパワーのDDR4メモリには、標準モデルのほかに「ゲーミング向けの高速モデル」や「ノートPC専用タイプ」もあり、用途に合わせて選びやすいのが特徴です。

容量も4GB、8GB、16GB、32GBなど幅広くそろっていて、低予算でも十分なパフォーマンスを得られるのが強みです。

一方で、DDR5は最新の規格で、2021年ごろからハイエンドPCを中心に使われ始めました。

DDR4よりもデータ転送速度がかなり速く、省電力性能もアップしています。

ただ、対応マザーボードがまだ限られていたり、価格がやや高めだったりするため、現時点ではパソコンにある程度詳しい人や最新スペックにこだわる人向けと言えます。

シリコンパワーもDDR5モデルを出しており、ゲーマーやクリエイター向けにパフォーマンス重視の設計になっています。

また、シリコンパワーのメモリはヒートスプレッダー(放熱カバー)付きモデルや、RGBライティング付きのモデルも展開されており、見た目にこだわりたい自作PCユーザーにも人気があります。

このように、DDR4とDDR5は性能の高さだけでなく、使える環境や価格帯も大きく違います。

自分のパソコンがどちらの規格に対応しているのかをまず確認し、それに合ったシリーズから選ぶことが大切です。

用途や予算に応じて、最適なモデルを選ぶことができるのが、シリコンパワーのメモリラインアップの魅力です。

自作PCやBTOとの互換性の確認ポイント

メモリを自作PCやBTOに使うときは、規格・容量・スピード・高さなどの互換性を確認することが重要。マザーボードの対応リストや仕様を事前に調べることで、トラブルを防げる。

メモリを購入するときにとても大事なのが、「自分のパソコンにちゃんと合うかどうか」、つまり互換性の確認です。

とくに自作PCやBTO(受注生産型のパソコン)では、パーツの組み合わせが自由だからこそ、メモリの規格や対応状況を自分でしっかりチェックする必要があります。

まず確認するべきなのは、マザーボードのメモリ対応規格です。

「DDR4」や「DDR5」といったメモリの種類は、マザーボードごとに決まっていて、違う規格のメモリを取り付けても動作しません。

たとえば、DDR4用のマザーボードにDDR5のメモリを差しても、物理的に入らなかったり、入っても起動しなかったりします。

次に見るべきなのが、最大メモリ容量とスロット数です。

自作PCやBTOの場合、メモリスロット(差し込む場所)は2本か4本のことが多く、それぞれのスロットに取り付けられる容量に上限があります。

たとえば、最大32GBまでのマザーボードに64GB分のメモリを差しても認識されないことがあります。

また、動作周波数(例:3200MHzなど)も重要です。

シリコンパワーのメモリはDDR4-2666やDDR4-3200など複数のスピードの製品がありますが、マザーボードがそのスピードに対応していなければ、自動的にダウンクロック(速度が落ちる)されることもあります。

つまり、高速なメモリを選んでも、マザーボードがそれに対応していないと意味がなくなるということです。

さらに、ヒートスプレッダーの高さにも注意が必要です。

一部の小型PCケースや、空冷ファンが大きいCPUクーラーを使っている場合、高さのあるメモリを取り付けると干渉してしまうことがあります。

この点は、シリコンパワーのスタンダードモデルなら問題になることは少ないですが、RGBライト付きやヒートシンク付きモデルを選ぶときはチェックが必要です。

一番確実なのは、使っているマザーボードの型番を調べて、そのメーカー公式サイトにある対応メモリリスト(QVL)を見ることです。

そこに「シリコンパワー」の型番があれば、より安心して使えるでしょう。

このように、自作PCやBTOでメモリを選ぶときは、「見た目やスペック」だけでなく、「ちゃんと動くかどうか」を確認することが、後で困らないための大事なステップです。

シリコンパワーはどこの国のブランド?企業情報と信頼性を解説

台湾発のブランドとしての立ち位置

シリコンパワーは台湾発のブランドで、価格と品質のバランスに優れた製品が特徴。ハイエンド志向ではなく、実用性とコスパを求めるユーザーに支持されている。

シリコンパワー(Silicon Power)は、台湾に本社を構えるストレージ・メモリ製品のメーカーです。

2003年に設立された比較的新しいブランドではありますが、短い期間で世界中に製品を展開するようになり、特にコストパフォーマンス重視のユーザー層から人気を集めています。

台湾はパソコン関連のパーツや電子機器の製造が盛んな国で、ASUSやGIGABYTEといった有名メーカーも台湾発。

そのため、技術力のあるサプライチェーンが集まっており、部品調達から製造までを効率よく行える環境があります。

シリコンパワーもその流れをくんでおり、設計から組み立てまでを台湾国内で行い、品質管理にも力を入れています。

ただし、最上級のハイエンドモデルよりは、「誰でも手が届きやすい価格帯」の製品が多いため、ハードコアユーザーよりも、一般ユーザーやライトゲーマー、自作初心者向けとして位置づけられることが多いです。

海外でも販売されているため、アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど各地のECサイトでも名前を見る機会が増えています。

日本国内でもAmazonや楽天市場を中心に、多くのレビューが投稿されており、「安いけど普通に使える」「コスパ重視ならアリ」という声が多数見られます。

ただし、ブランド力という点では、KingstonやCrucialのような世界的老舗ブランドにはまだ一歩及びません。

そのため、「知名度よりも実用性と価格を優先したい人」に選ばれやすい立ち位置といえます。

台湾発の企業としては、コストを抑えつつも最低限の品質は確保したいという方針がはっきりしており、それが多くのユーザーにとって「ちょうどいい選択肢」になっています。

信頼性と価格のバランスを重視したい人にとって、シリコンパワーは手頃なブランドとしてしっかりとした存在感を持っているのです。

海外展開・実績とグローバルでの評判

シリコンパワーは世界各国で販売され、特にコスパ重視の層から評価されている。サポート面の課題はあるが、実用性と安さでグローバルでも安定した人気がある。

シリコンパワーは、台湾発のパーツブランドとしてスタートしましたが、現在ではアジア・ヨーロッパ・北米など世界中で製品が販売されているグローバルブランドに成長しています。

公式サイトは多言語に対応しており、製品ページやサポートページも英語・中国語・日本語などで用意されています。

また、Amazon.com(アメリカ)、Amazon.de(ドイツ)、Amazon.in(インド)など各国のECサイトでも取り扱いがあり、世界中のユーザーが気軽に手にできる環境が整っています。

海外レビューを見てみると、「価格のわりに安定している」「SSDやUSB製品も含めてラインアップが多い」といった声が多く見られます。

特にアメリカや東南アジアでは、コスパ重視のパーツ構成が好まれることもあり、シリコンパワー製品の人気が高まりやすい土壌があります。

eBayやNeweggといったPCパーツ専門サイトでもレビュー投稿があり、「ノンブランドより安心、でも大手より安い」という評価が目立ちます。

ただし、グローバルでの評価でもやはり指摘されるのは「初期不良時の対応がスムーズでないケースがある」という部分です。

英語での問い合わせが必要になる地域では、サポートとのやりとりに時間がかかることもあります。

それでも、保証制度そのものはちゃんと存在しており、正規ルートでの購入であれば交換対応が受けられる場合がほとんどです。

また、欧米では「価格のわりにしっかり使えるメーカー」というポジションを確立しており、コスパや最低限の安定性を求める層からの支持が厚いです。

日本国内と同様に、「プロ仕様」ではなく「実用重視の中堅ブランド」としての立ち位置を築いています。

このように、シリコンパワーは世界中で確かな販路とユーザー層を持ち、信頼と価格を両立させる存在として、グローバルなPCユーザーからも安定した支持を得ています。

初心者でも安心!メモリの選び方と失敗しないチェックポイント

用途別おすすめ容量と規格

日常使いは8GB、ゲームや軽作業は16GB、本格編集や重作業は32GB以上が目安。用途と将来性を考えて、規格(DDR4/DDR5)と容量を選ぶのがポイント。

| 用途 | おすすめ容量 | 推奨規格 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ネット・動画視聴・Office作業 | 8GB | DDR4 | 軽い作業中心で十分な容量。コスパ重視の人向け。 |

| PCゲーム・画像編集・並行作業 | 16GB | DDR4 / DDR5 | ゲームや複数アプリも快適。バランスの取れた選択。 |

| 動画編集・3D制作・配信など重作業 | 32GB以上 | DDR4 / DDR5 | プロ用途や将来性を見越すなら安心の構成。 |

パソコン用メモリ(RAM)は、使い道によって最適な容量や規格が変わります。

「とりあえずたくさん積めばいい」という考え方もありますが、実は使い方に合ったスペックを選ぶことで、コストを抑えつつ快適なパフォーマンスを得ることができます。

まず、ネット閲覧・動画視聴・Office作業などの日常用途であれば、8GBのDDR4で十分なケースが多いです。

たとえば、YouTubeを見ながらWordで書類を作る、ブラウザで複数のタブを開いて調べ物をする、というレベルであれば8GBでスムーズに動きます。

コスパを重視したい人や、ライトユーザーにはこの構成が人気です。

次に、ゲームをする人や軽い写真編集・デザインソフトを使う人には、16GBのDDR4またはDDR5がおすすめです。

たとえば、シリコンパワー製の16GB(DDR4-3200)メモリはコスパが良く、初めての増設にも選ばれています。

最近のPCゲームはメモリ消費が増えてきており、8GBだと動作が不安定になることもあります。

16GBあれば、ゲームと配信ソフトを同時に動かしたり、複数アプリを並行して使っても問題ありません。

DDR5はより高速ですが、マザーボードの対応が必要なため、最新の構成を組む人に向いています。

そして、動画編集・3Dモデリング・本格的なクリエイティブ作業をする人は、32GB以上のDDR4またはDDR5が必要になることが多いです。

高解像度の映像を扱ったり、重たいファイルを複数開いたりする作業では、メモリに余裕がないとソフトが落ちたり、動作がカクカクしてしまいます。

プロレベルの作業を想定している人は、最初から32GB以上を積んでおくと安心です。

また、将来の拡張を考えている人は、デュアルチャネル(2枚組)で使えるように、8GB×2や16GB×2といった構成にしておくと、あとから容量を増やしやすくなります。

このように、メモリの選び方は「使い方」と「予算」と「今後の予定」によって変わります。

自分にとって必要なスペックを見極めることで、無駄なく快適なPC環境を手に入れることができます。

メモリ交換・増設の基本ステップ

メモリの交換・増設は静電気対策をしてから、スロットに合わせて差し込むだけの簡単作業。ケースを開ける→差し込む→起動確認、の3ステップで完了できる。

パソコンの動作が遅く感じてきたときや、もっと重たい作業を快適にしたいときに役立つのが「メモリの交換」や「増設」です。

パーツ交換と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はメモリの取り付け作業はパソコンの中でももっとも簡単な部類です。

基本的なステップを覚えておけば、初心者でも安心して作業できます。

まず準備として、パソコンの電源を完全に切って、コンセントからもプラグを抜きましょう。

このとき、静電気によるパーツへのダメージを防ぐために、金属部分に触って体にたまった静電気を逃しておくと安全です。

次に、パソコンのケースを開けて、マザーボード上のメモリスロットを確認します。

スロットは細長くて2本~4本あり、「爪」が両側についているのが目印です。

増設の場合は空きスロットを、交換の場合は今のメモリを外してから新しいものを取り付けます。

取り付けるときは、メモリの端子にある切り欠き(ギザギザの部分)をスロットのくぼみに合わせて差し込みます。

上からぐっと押し込むと、カチッという音とともに爪が自動で閉まり、しっかり固定されます。

このとき、無理に力を入れすぎないように注意しつつ、まっすぐ押すことがポイントです。

取り付けが終わったら、パソコンのケースを閉じて、電源ケーブルを差し直してから起動します。

パソコンがいつも通り立ち上がればOKです。

Windowsの場合は、タスクマネージャーや「システム情報」で認識されたメモリの容量を確認できます。

うまく動作しない場合は、スロットにきちんと差さっているか、相性の問題がないかを再確認してください。

説明書やメーカーサイトにある対応リスト(QVL)を見るのもおすすめです。

難しそうに見えても、慣れてしまえば10〜15分程度でできる作業なので、パソコンを快適にしたい人にはぜひチャレンジしてほしい作業のひとつです。

シリコンパワーメモリの性能を最大限に活かす使い方のコツ

デュアルチャネルの活用とスロットの選び方

デュアルチャネルは2枚のメモリを正しく配置することで動作し、性能を大きく引き上げる効果がある。同じ規格・同じ容量のペアを使い、マザーボード指定のスロットに差すことがポイント。

メモリの性能をより効率よく引き出すために重要なのが、「デュアルチャネル」という仕組みです。

これは、2枚のメモリを正しいスロットに取り付けることで、同時にデータをやり取りできるようになる機能のことです。

1枚のメモリだけを使っていると「シングルチャネル」となり、メモリの帯域幅(データの通り道)が狭くなってしまいます。

たとえば、同じ16GBのメモリでも、8GB×2枚でデュアルチャネル構成にした方が、1枚の16GBよりも体感的に動作が軽くなることが多いです。

特にゲームや動画編集など、メモリを多く使う作業ではこの差がはっきり出る場合もあります。

では、デュアルチャネルを有効にするにはどうすればいいのか。

ポイントは、「どのスロットに差すか」です。

マザーボードには通常、2本か4本のメモリスロットがありますが、ただ隣同士に差せばいいというわけではありません。

たいていのマザーボードでは、スロットに「A1、A2、B1、B2」といった名前がついており、色が交互になっていることが多いです。

デュアルチャネルを有効にするには、同じ色のスロット(例:A2とB2)に差すのが正しい配置です。

たとえば、スロットが4本ある場合は、A2(2番目)とB2(4番目)に取り付けるのが基本です。

マザーボードによって違うこともあるので、説明書で「推奨スロット配置(Recommended configuration)」を確認すると確実です。

また、デュアルチャネルを使うためには、「同じ容量・同じ規格・できれば同じメーカーのメモリ」をペアで使うのが理想です。

異なるメモリでも動作することはありますが、動作が不安定になったり、デュアルチャネルが無効になったりする場合があります。

最近では、シリコンパワーを含む多くのメーカーが「2枚1組(キット)」で販売しているのも、このデュアルチャネルを前提にしているためです。

このように、正しいスロット配置とペア構成を守ることで、同じパーツでもパソコンの動きがぐんと良くなることがあります。

せっかくメモリを増設するなら、デュアルチャネルの活用を意識することで、コスト以上のパフォーマンスアップが期待できます。

BIOS設定やXMPプロファイルで性能を引き出す

XMPはメモリの本来の速度を引き出すための設定で、BIOS画面から有効化する必要がある。設定しないと低速で動作してしまうため、取り付け後はXMPの確認が大切。

せっかく高性能なメモリを取り付けても、設定を変えないままだと本来の性能を発揮できていないことがよくあります。

その性能をしっかり引き出すためのカギとなるのが、「BIOS設定」と「XMPプロファイル」の活用です。

XMPとは「Extreme Memory Profile(エクストリーム メモリ プロファイル)」の略で、Intelが開発した技術です。

簡単に言うと、「このメモリは本当はもっと速く動けますよ」と伝えてくれる性能の設計図のようなものです。

シリコンパワーをはじめ、多くのメモリメーカーがXMPに対応した製品を販売しており、特にゲーミング用やハイスペックモデルではXMP対応が基本になっています。

ただし、このXMP機能は自動で有効になるわけではありません。

メモリを取り付けたあと、BIOS(UEFI)画面に入り、自分で設定をオンにする必要があります。

BIOSに入るには、パソコンの起動時に「Delete」キーや「F2」キーを連打するのが一般的です。

BIOS画面はメーカーによって見た目が違いますが、「OC」や「Advanced」、「AI Tweaker」などのメニュー内に「XMP」または「D.O.C.P.(AMD用の名称)」という項目があります。

ここで「Profile 1」や「Enable」などを選ぶことで、メモリが本来のスピードで動作するようになります。

たとえば、パッケージに「DDR4-3200」と書かれたメモリも、XMPを有効にしないと自動的に2666MHzや2133MHzなど、低い速度で動作することが多いです。

つまり、XMPをオンにすることで、表示されていた通りの速さでメモリが動くようになる、というわけです。

また、BIOS画面では「電圧」「タイミング」などの細かな設定も可能ですが、初心者のうちはXMPプロファイルを読み込むだけで十分です。

むしろ、手動で細かくいじると不安定になる可能性もあるので、XMPを使うことで安全かつ簡単に性能を最大化できるというメリットがあります。

このひと手間を忘れてしまうと、「せっかくいいメモリを買ったのに、遅いまま使っていた」という残念な結果になってしまうこともあるので注意が必要です。

メモリの性能をしっかり活かしたいなら、取り付け後のXMP設定を忘れずにチェックしておきましょう。

どこで買うのが正解?シリコンパワーメモリのおすすめ購入先

Amazon・楽天などの信頼できる出品者選び

Amazonや楽天でメモリを買うときは、出品者の信頼性やレビュー評価、保証対応の有無を必ず確認。安さだけで選ばず、公式ストアや正規販売店を選ぶのが失敗しないコツ。

メモリの購入先として、Amazonや楽天などのネットショップを選ぶ人はとても多いです。

価格の比較がしやすく、家にいながら簡単に注文できるのは本当に便利ですよね。

でも、こうした大手ECサイトでも注意したいのが「どの出品者から買うか」という点です。

実は、Amazonや楽天には公式ショップだけでなく、一般の業者や海外の販売者も多数出品しており、品質や対応に差が出ることがあるんです。

まず、Amazonで購入する場合に確認したいのが、「販売元」と「発送元」の2つの表示です。

これが「Amazon.co.jp」になっている場合は、Amazonが直接管理している商品なので、基本的に安心して購入できます。

逆に、第三者のショップ名が表示されている場合は、販売元がAmazonではなく、そのショップ独自のルールになるため、保証や返品対応に違いが出ることがあります。

次に楽天では、「ショップレビュー」と「製品レビュー」の両方を見ておくのがコツです。

「星が多いから安心」と思いがちですが、製品のレビューはあくまで商品の感想であり、ショップの対応が良いかどうかは「ショップレビュー」で判断する必要があります。

特にメモリなどのパーツ系は、トラブル時の対応が重要なので、「問い合わせへの対応が早い」「不良品の交換がスムーズだった」といった声があるショップを選ぶと安心です。

また、極端に安い価格には注意しましょう。

相場よりも明らかに安い商品には、並行輸入品や保証対象外品、最悪の場合は偽物が混じっていることもゼロではありません。

特に「正規代理店品」と書かれていない商品には注意が必要です。

一番安心なのは、「シリコンパワー公式ストア」や、正規代理店が運営しているショップから購入することです。

たとえばAmazonには「シリコンパワーダイレクト」という公式ストアがあり、正規保証が受けられる上、レビューも豊富です。

つまり、安さだけで選ばず、「誰が売っているか」「過去の購入者はどう感じたか」「保証はついているか」をチェックすることで、ネット購入でもトラブルを避け、安心して製品を使うことができます。

保証付き購入をするためのチェックリスト

保証を受けるには、正規販売店からの購入や、動作確認・証明書の保管が重要。条件や手続きを事前にチェックすることで、トラブル時にもスムーズに対応できる。

メモリを購入する際に忘れてはいけないのが、「きちんと保証が受けられるかどうか」という点です。

たとえ品質の良いメーカー品でも、電子部品にはどうしても初期不良や自然故障のリスクがあります。

特にネット通販では実物を手に取れないぶん、購入後にトラブルがあった場合に備えて、保証付きで購入できるかどうかを確認することがとても大切です。

ここでは、安心して保証や返品を受けるためのチェックリストを紹介します。

正規販売店・公式ストアから買うか確認する

Amazonや楽天では、同じ商品が複数の出品者から販売されています。

保証を確実に受けたいなら、「Amazon.co.jp」「シリコンパワー公式」「正規代理店」と記載のあるショップから購入しましょう。

非正規の出品者から購入した場合、メーカー保証の対象外となることがあります。

保証期間・条件を商品ページで確認する

「永久保証」や「5年保証」などの記載があるかを事前にチェックします。

また、保証を受けるためには「レシート」「納品書」「保証書」などの保管が必要な場合もあります。

商品ページに「保証の条件」や「対象外になるケース」が書かれていないか確認しましょう。

出品者のレビュー・対応実績を見る

保証対応が丁寧なショップは、レビューにも「返品がスムーズだった」「対応が早かった」といった評価が書かれていることが多いです。

逆に、対応が悪い出品者は「初期不良に対応してくれなかった」といった不満が見つかることも。

購入後すぐに動作確認をする

商品が届いたら、まず箱を開けてすぐにメモリを取り付け、正常に動作するか確認しましょう。

たとえ保証期間内でも、あまりに日数が経ってからの申請は、断られることがあります。

「初期不良交換期間」は7〜30日程度に限られている場合が多いため、なるべく早くチェックするのが安全です。

保証申請の手続き方法を確認しておく

万が一不具合があったときにどう対応すればいいのか、メーカーやショップの「サポートページ」を一度見ておくと安心です。

シリコンパワーの場合は、製品型番や購入証明のアップロードが必要になるケースもあるため、購入時の明細書やスクリーンショットは保存しておきましょう。

このように、購入前からいくつかのポイントを意識しておくだけで、「いざという時に困らない」安心感が得られます。

せっかくの買い物を後悔しないためにも、保証付きで確実に守られる買い方を心がけましょう。

シリコンパワーのメモリってどう?評判の総まとめと実際の評価ポイント

- 価格が他メーカーよりも安く、コスパ重視の層に選ばれている

- 普段使いの性能は問題なく、安定性に対する評価も高い

- 初心者でも取り付けがしやすく扱いやすい構造になっている

- 動作中のトラブルが少なく、長期使用でも安定するという声がある

- DDR4とDDR5の両規格が揃っており、構成に応じた選択ができる

- 一部ユーザーからは初期不良の報告が見られる

- 保証は永久対応だが、サポート手続きがややわかりにくいとの指摘もある

- 自作PCやBTOにも対応しており、互換性チェックが重要になる

- マザーボードのスロットに正しく差せばデュアルチャネルも利用可能

- XMPを有効化することで本来の性能を最大限引き出せる

- 海外でも販売されており、コスパ重視ユーザーからの評価が高い

- 他社製品と比べると性能・耐久性は中間レベルとされる

- 製品ラインにヒートシンク・RGBモデルもあり、見た目重視にも対応

- 国内販売はAmazonや楽天で行われ、正規出品者からの購入が安心

- 購入後はすぐに動作確認を行い、保証対応の準備をしておくのがベスト