PCを自作しようとした際、マザーボードの「cpu 補助 電源が4ピンしかない」ことに不安を感じた方は少なくありません。

特に近年のマザーボードでは、ATX12Vで4ピンしかないという構成は少数派となっており、「8ピンに4ピンを挿しても大丈夫なのか」「8ピンだけで動作するのか」など、多くの疑問が生まれやすいポイントです。

また、ハイエンドマザーボードでは「8+4ピン 足りない」といった事態も起こりがちです。

補助電源が「4ピン 足りない」状態のまま起動しても良いのか、安全性を考慮しないとパーツの破損やトラブルの原因になりかねません。

そこで本記事では、「cpu 補助 電源 4 ピン しか ない」ときに注意すべき仕様の確認から、「4ピン 変換」や「8ピン 4ピン 違い」の理解、さらには「8+4ピン 変換」に関する正しい対応策まで詳しく解説します。

さらに「cpu補助電源 変換」を検討している方に向けて、安全性や推奨される構成、そして「cpu補助電源ケーブル」の選び方についても、初心者でもわかりやすく丁寧にまとめました。

この記事を読むことで、電源ピン構成の不安を解消し、より安全で安定したPC構築に役立てることができるでしょう。

この記事のポイント

- ATX12Vで4ピンしかないマザーボードの特徴と注意点

- 8ピンや8+4ピンと4ピンの違いと互換性の有無

- 補助電源が足りない場合のリスクと対処法

- 変換ケーブル使用時の安全性と選び方

CPU補助電源が4ピンしかないときの対処法

ATX12Vで4ピンしかないマザーボードの仕様とは

ATX12Vで4ピンしかないマザーボードは、比較的古い規格の製品や、消費電力の少ないエントリー向けモデルによく見られます。

これを理解するには、まず「CPU補助電源」とは何かを知っておく必要があります。

CPU補助電源とは、マザーボードに取り付けたCPUに対して安定した電力を供給するための専用電源コネクタです。

ATX電源の仕様上、この補助電源には4ピンまたは8ピンのコネクタが使われています。

ATX12Vで4ピンしかないマザーボードは、もともと高い電力を必要としないCPUを想定して設計されています。

そのため、オーバークロックや高負荷な処理を前提としていないことが多く、4ピンでの電力供給でも十分とされているのです。

ただし、注意すべき点として、現在の主流である8ピンまたは8+4ピン仕様と比べて電力供給能力が低いため、将来的なCPUのアップグレードや電力を多く消費する構成には不向きです。

電力不足によりシステムが不安定になったり、起動しないトラブルが起こる可能性も否定できません。

つまり、ATX12Vで4ピンしかないマザーボードは、用途を限定すれば問題なく使用できますが、性能の拡張や長期使用を考えるなら慎重な選択が求められる構成といえるでしょう。

wiki:ATX電源の仕様についての詳細

8ピンに4ピンを挿しても大丈夫なのか

8ピンのCPU補助電源端子に4ピンケーブルを挿しても、物理的には半分だけ刺さるようになっているため、一応動作するケースがあります。

しかし、これにはいくつかの重要な前提条件があります。まず、マザーボードが4ピンでの稼働を公式にサポートしていること。

次に、使用するCPUがそれほど高い電力を要求しないモデルであること。

このような条件が整っていれば、4ピンだけの接続でもシステムが起動し、通常の用途で使用できることがあります。

一方で、問題となるのは電力供給が不足するリスクです。

8ピンはもともと4ピン×2の構成で、より多くの電力をCPUに届けるために用意されています。

そこに4ピンだけを挿すということは、供給できる電力量が半分になることを意味します。

高負荷時に電圧が不安定になると、動作不良や最悪の場合はハードウェアの損傷に繋がる可能性もあります。

こうした理由から、推奨される方法とは言えません。

もしどうしても使わなければならない場合は、メーカーのマニュアルを確認し、4ピン運用が許容されているかどうかを必ずチェックしてください。

加えて、信頼性の面でも4ピン→8ピンの変換ケーブルを使うよりは、適切な8ピン対応の電源ユニットを使用するほうが安全です。

初心者の方であれば、変換や一部接続といった方法は避け、正規の構成を組むことをおすすめします。

CPU補助電源ケーブルの選び方と注意点

CPU補助電源ケーブルを選ぶ際は、「マザーボード側の端子」と「電源ユニットの対応」を確認することが第一のポイントです。

CPU補助電源には主に4ピン、8ピン、そして8+4ピンといった種類があります。

まず、マザーボードにどの端子が搭載されているのかを確認しましょう。

例えば、8ピン×2のような構成であれば、より高い電力を必要とするハイエンドCPUが想定されている可能性が高いため、それに対応したケーブルが必要です。

次に、電源ユニット側がどの規格に対応しているかも確認が必要です。

中には4+4ピンと呼ばれる分離式のケーブルを搭載している製品があり、これであれば4ピン端子にも8ピン端子にも柔軟に対応可能です。

注意点としては、「形状が似ているから」と無理に挿し込んだり、ピンの位置がずれているまま接続することです。

これを行うと、最悪の場合、マザーボードやCPUが破損する恐れがあります。

また、補助電源ケーブルはCPUに直接電力を供給する重要なラインのため、質の悪い変換アダプタや安価な延長ケーブルを使用することも避けるべきです。

例えば、信頼性の高い製品として、KAUMO製のATX12V 4ピンCPU電源コネクタ延長ケーブルがあります。

安心して使える構成を組むためには、メーカー純正または信頼性のあるブランドのケーブルを選び、マニュアルに沿った接続を行うことが大切です。

トラブルを未然に防ぐためにも、事前の確認と正しいケーブル選びが重要といえるでしょう。

4ピンが足りない場合に起こるトラブルとは

CPU補助電源の4ピンが足りない場合、電力供給が不十分となり、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

まず、代表的な問題として「PCが起動しない」「電源ボタンを押しても無反応」「起動してもすぐに電源が落ちる」といった症状があります。

これらは、マザーボードやCPUに必要な電力が届かず、正常な動作ができないために起こる現象です。

次に、起動できたとしても「高負荷時にフリーズする」「ゲーム中やレンダリング中に突然落ちる」といった不安定な挙動が出るケースもあります。

これは、CPUが必要とする電力に対して供給が追いつかず、処理の途中でシステムが異常を検知しシャットダウンしてしまうためです。

また、電圧が不安定な状態が続くと、長期的にはマザーボードやCPU自体の寿命を縮めることにもつながりかねません。

コンデンサの劣化や、パーツの過熱などの二次的な影響も無視できないリスクです。

これを避けるには、マザーボードが要求する補助電源ピン数に正しく対応した電源ユニットを使用することが基本です。

仮に4ピンしかない場合でも、8ピンが求められている構成では変換アダプターの使用ではなく、適切な8ピン出力を備えた電源へ交換するのが安全といえるでしょう。

8ピンCPU補助電源に対応した電源ユニットは、安定した電力供給が可能で、CPUやマザーボードの保護にもつながります。

8ピンと4ピンの違いをわかりやすく解説

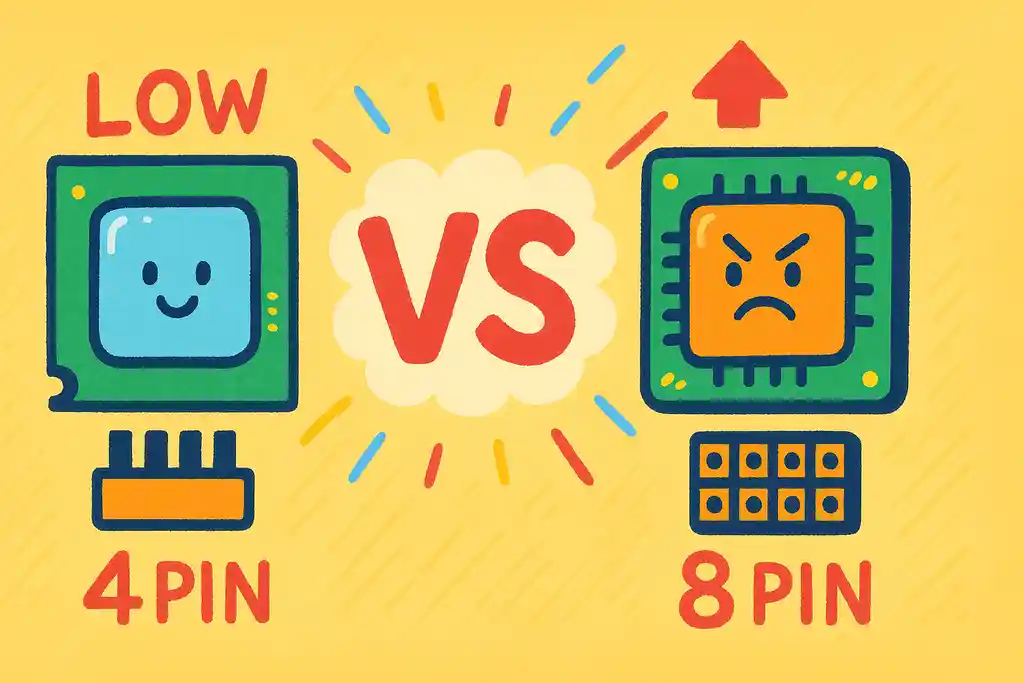

8ピンと4ピンの主な違いは、CPUに供給できる電力量と安定性です。

4ピンは主に旧式のマザーボードや省電力CPU向けに使われていた補助電源で、最大約144W程度の電力供給が可能です。

一方で8ピンは、より高性能なCPUやオーバークロックを行う構成を想定しており、最大288Wほどの電力を安定して供給できます。

この違いは、ピン数だけでなく、構成されている電源ラインの数にも関係しています。

8ピンは、実質的には4ピンが2セット分という構造になっており、各ラインがより安定した電圧と電流をCPUに届けるため、動作の信頼性が大きく向上します。

例えば、動画編集や3DゲームなどCPUに大きな負荷がかかる作業では、8ピン接続でなければ必要な電力を確保できず、パフォーマンスが落ちたり動作が不安定になったりします。

また、マザーボードによっては「8ピン未接続時には起動不可」となっているものもあるため、仕様の確認が重要です。

つまり、4ピンと8ピンの違いは単なる形状ではなく、「設計思想」と「要求される電力」によって使い分けられているという点が本質です。

初心者の方であっても、これらの違いを理解しておけば、トラブルの予防やパーツ選びの判断がスムーズになります。

CPU補助電源が4ピンしかない構成で気をつけたいこと

8ピンだけ必要なCPUに使えるのか

CPU補助電源が8ピン仕様のマザーボードであっても、電源ユニット側が4ピンしかない場合、動作するかどうかは構成と用途によって変わってきます。

一部のマザーボードでは、8ピンのうち半分(4ピン)だけを接続しても起動するよう設計されていることがあります。

ただし、これはあくまで低負荷時や省電力なCPUに限定されるケースが多く、安定性が保証されるものではありません。

例えば、事務作業や軽いブラウジングといった用途では問題なく使える可能性がありますが、動画編集やゲームプレイなどCPUに高い負荷がかかる場合、十分な電力供給が行えず、突然シャットダウンしたり、動作が不安定になるリスクがあります。

また、マザーボードやCPUによっては、そもそも8ピンの全接続が前提となっており、4ピンだけでは起動しないモデルもあります。

これにはBIOSレベルでの制御や電力設計の違いが関係しており、マニュアルに「8ピン必須」と明記されていることもあるため、必ず事前に確認が必要です。

つまり、4ピンしかない状態で8ピンが必要なCPUを動作させることは、できなくはないケースもありますが、あくまで応急処置の域を出ません。

安全で安定した運用のためには、8ピン対応の電源ユニットを用意することが推奨されます。

8+4ピンが足りないときの対応策

マザーボードによっては、CPU補助電源として「8+4ピン(合計12ピン)」を要求するモデルがあります。

このような高性能マザーボードでピン数が足りない場合、どのように対応すべきかは構成によって変わります。

まず基本的な考え方として、8+4ピンすべてを接続しなくても、8ピン側だけの接続で動作可能な場合が多くあります。

実際、追加の4ピンは主にオーバークロックや高負荷運用時の安定性を補強するために用意されており、通常利用であれば8ピンだけでも問題なく動作することが一般的です。

たとえば、RyzenやIntelのハイエンドCPUを搭載していたとしても、映像視聴や文書作成など軽作業が中心であれば、8ピン接続のみでもシステムは安定します。

ただし、レンダリングや動画編集など、長時間にわたりCPUに負荷がかかる用途では、電力が不足する可能性があるため注意が必要です。

また、どうしても補助電源が足りない場合は、8ピン+4ピン対応の電源ユニットへ買い替えるのが安全な対応策です。

変換ケーブルで無理に補うよりも、設計通りの電源供給ができる環境を整えるほうが、結果的に長期的なトラブル防止にもつながります。

このように考えると、8+4ピンすべてを接続できない場合でも、使用状況に応じて優先順位を判断し、安全な範囲での運用を心がけることが大切です。

4ピンを変換して使うのは安全か?

CPU補助電源の4ピンしか出力できない電源を、8ピンや8+4ピンが必要なマザーボードに使いたい場合、「変換ケーブル」で対応しようと考える方もいるかもしれません。

しかし、この方法には注意すべき点がいくつかあります。

まず理解しておくべきは、変換ケーブルはあくまで「物理的な形状」を合わせるためのものであり、「電力の出力性能」を向上させるものではないということです。

つまり、4ピンの出力しかない電源から8ピンへの変換を行っても、実際の供給電力は変わりません。

この状態で高負荷な作業を行うと、変換ケーブルやマザーボードの端子部分に過電流が流れて発熱し、最悪の場合、焼損やショートの原因となることもあります。

特に、発火リスクやパーツの損傷といった重大なトラブルにつながる可能性があるため、長期的には非常に危険な運用方法です。

一方で、どうしても一時的に試す必要がある場合には、自己責任のもと慎重に使用し、可能な限り負荷をかけない運用に留めるべきです。

ただし、安定動作や安全性を重視するのであれば、変換ケーブルに頼るのではなく、8ピン出力が標準搭載された電源ユニットへの交換を強くおすすめします。

現在使用している電源が古い、または出力が不足していると感じる方は、8ピン出力対応の電源ユニットへの切り替えを検討してみてください。

このように、変換は見た目上の対応策ではありますが、実際にはリスクが多く、安全とは言い難い方法です。

パーツの性能を十分に引き出すためにも、正しい電源構成で運用することが基本といえるでしょう。

CPU補助電源を変換するメリットとリスク

CPU補助電源を変換する方法には、一見便利そうなメリットがある一方で、見落としがちなリスクも多く存在します。

まずメリットとして挙げられるのは、「既存の電源ユニットを買い替えずに使いまわせること」です。

たとえば、4ピンしかない古い電源ユニットを新しい8ピン仕様のマザーボードに接続したい場合、変換ケーブルを使えば一時的に対応可能です。

この方法により、予算を抑えてシステムの更新ができるという点が、最大の利点といえるでしょう。

しかし、その手軽さの裏には大きなリスクが潜んでいます。変換ケーブルを使ったとしても、電源ユニットの出力性能は変わりません。

そのため、高性能なCPUに十分な電力が供給されず、システムの不安定化やフリーズ、強制終了といったトラブルを引き起こす可能性があります。

また、電力が足りない状態での使用を続けると、マザーボードやCPUソケット周辺が過熱し、最悪の場合は物理的な損傷や焼損の原因にもなります。

こうしたリスクは、短期的な使用ならまだしも、長期間にわたる運用では無視できない問題です。

このように言うと、変換ケーブルの使用は避けるべきと思われるかもしれませんが、あくまで緊急時の一時的な対応策として位置づけるのであれば有効です。

ただし、長期的かつ安定した運用を目指すなら、変換ではなく対応した電源ユニットへの交換を選ぶほうが安全といえるでしょう。

8+4ピン変換の可否と判断ポイント

CPU補助電源の「8+4ピン」に対応していない電源ユニットを使う場合、変換ケーブルで何とかならないかと考える人もいるかもしれません。

確かに市販の変換ケーブルを使えば、形状的には8+4ピンに見せかけて接続することは可能です。

しかし、ここで重要なのは「見た目」ではなく「実際の電力供給能力」です。8+4ピンは、ハイエンドCPUやオーバークロック運用を前提にしたマザーボードに必要な構成であり、単純に分岐や変換しただけでは、必要な電流を安定して流すことができません。

判断のポイントとしてまず確認すべきは、使用しているCPUとマザーボードの仕様です。

例えば、インテルのCore i9やAMD Ryzen 9など、TDPが高く多くの電力を消費するモデルでは、8+4ピンの完全な電源供給が求められます。

マザーボードのマニュアルにも、「全ピン接続を推奨」と明記されている場合があるため、これを見落とさないようにしましょう。

また、変換で対応しようとする場合でも、元となる電源ユニットの出力ワット数やレーン構成が不十分だと、変換そのものが無意味になってしまう可能性があります。

このため、電源ユニットのスペックをきちんと確認したうえで判断することが大切です。

つまり、8+4ピンを変換で対応できるかどうかは、「構成の要求電力」と「電源の供給能力」のバランスにかかっています。

無理に変換を行うよりも、安全性と安定性を確保するために、あらかじめ対応した電源ユニットを導入することが望ましい対応策といえるでしょう。

とくに、Core i9やRyzen 9などのハイエンドCPUを使用している場合は、8+4ピン補助電源に対応した電源ユニットの使用がほぼ必須です。

CPU補助電源が4ピンしかない構成の注意点と対処法まとめ

- 4ピン仕様のマザーボードは省電力CPU向けである

- 古いATX12V規格では4ピンのみのモデルも多い

- 高負荷用途には4ピンでは電力が足りない可能性がある

- 8ピン端子に4ピンを挿しても動作は保証されない

- 一部のマザーボードは4ピンでも起動する設計がある

- 電源供給不足は起動失敗やシャットダウンを招く

- 4ピンと8ピンは電力量と安定性に明確な差がある

- 変換ケーブルは形状を変えるだけで電力は増えない

- 長期的な安定性を求めるなら変換より電源交換が安全

- 8+4ピン要求の構成では8ピンだけで動く場合もある

- マザーボードのマニュアルで接続条件を確認すべき

- 信頼性の低い変換は発熱や破損の原因になる

- 4ピン→8ピン変換は一時的な対応にとどめるべき

- 電源ユニット選びはピン数と出力容量の両面で確認

- 将来的なアップグレードを考慮して8ピン対応が無難