PCを自作している方や、ゲーミング環境の見た目と性能の両立を目指している方にとって、「グラボ 縦 置き エアフロー」の問題は無視できないテーマです。

一見スタイリッシュでメリットの多そうな縦置きですが、実は冷えない、温度が上がる、排熱がうまくいかないといったデメリットが潜んでいるケースもあります。

この記事では、縦置きのメリット・デメリットをはじめ、グラボが冷えない原因やその対策、温度管理における注意点まで、実用的な視点で詳しく解説します。

また、nzxt製のケースに代表されるエアフロー対応力や、3スロット・4スロットの大型グラボに適したケース選びのコツ、さらに「ブラケット おすすめ」の製品情報についても取り上げています。

縦置きを検討している方が後悔しないために、あらかじめ押さえておくべき重要ポイントを網羅しました。

構成や空冷環境の見直しを考えている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

- 縦置きによるエアフローへの影響と対策

- 縦置きのメリットとデメリットの具体例

- ケース構造やスロット数による排熱効率の違い

- 冷えない原因とファン配置などの改善方法

グラボ縦置きでエアフローはどう変わる?

縦置きにすることで得られるメリット

グラボを縦置きにすると、視覚的な魅力が大きく向上します。

最近のグラフィックボードは、LEDやデザインにこだわったモデルが多く登場しています。

横置きではその魅力が見えづらいのに対し、縦置きにすることでガラスパネル越しに正面からグラボを見せることができ、美しいライティングやロゴが際立ちます。

見た目を重視するゲーミングPCや自作PC愛好者にとっては、満足度の高い配置方法と言えるでしょう。

また、重たいグラボをマザーボードに直接載せないことで、スロット部分への物理的な負担を減らすことも可能です。

補助的な支えを使えば、横置き時に起きやすい「たわみ」や「歪み」のリスクを抑えられ、結果としてパーツの長寿命化につながります。

さらに、マザーボードの他スロットとの干渉を避けられることも、縦置きの隠れた利点です。

横に広い3スロットや4スロット幅のグラボでも、縦に配置することで周囲とのスペースが確保しやすくなり、拡張カードの増設にも柔軟に対応できます。

このように、見た目・物理的負荷の軽減・拡張性の確保という3つの観点から、縦置きは多くのメリットをもたらします。

縦置きに潜むデメリットと注意点

見た目が良くなる一方で、縦置きには気をつけるべきポイントも存在します。

まず、多くのケースでは縦置き用のスペースが限られており、グラボのファンとサイドパネルの間に十分な空間が取れないことがあります。

その結果、ファンが吸い込む空気量が減ってしまい、冷却効率が低下する場合があります。

特にエアフローが弱いケースでは、思ったよりも温度が上がってしまい、パフォーマンスの低下や寿命の短縮につながる恐れがあります。

また、縦置きにするためには「ライザーケーブル」と呼ばれるパーツが必要になります。

このケーブルには品質差があり、粗悪なライザーケーブルを使用すると、通信エラーや認識不良のリスクが高まります。

安定した接続を求めるなら、信頼性の高い製品を選びましょう。

安心して使えるPCIe 4.0対応ライザーケーブルをAmazonで見る

さらに、ケースによってはグラボの縦置きに対応していないモデルも存在します。

そうした場合、改造やパーツの追加が必要になり、初心者には難易度が高くなるかもしれません。

このように、縦置きにはデザイン性や利便性の裏にいくつかのリスクが隠れており、それを理解した上で選択することが大切です。

Corsair公式の検証記事では、グラボの縦置きが熱にどのような影響を与えるかが詳しく紹介されています。

ケース構造が排熱に与える影響とは

グラフィックボードの冷却性能は、ケースの構造によって大きく左右されます。

特に縦置きでは、サイドパネルとの距離や吸排気の位置が冷却に直結するため、ケース選びが重要になります。

例えば、サイドパネルがガラス製で密閉されている場合、空気の流れが滞りやすくなり、グラボが発する熱がこもりやすくなります。

このような構造では、縦置きにすると熱が逃げにくく、温度上昇が避けられません。

一方で、サイドに通気口があるメッシュ構造のケースや、上下・前後に大型ファンが設置可能なモデルであれば、縦置きでも効果的な排熱が可能です。

風の通り道をしっかり確保することで、熱だまりを防ぎ、グラボの性能を安定させることができます。

また、グラボと電源ユニット、CPUクーラーとの距離や位置関係にも注意が必要です。

狭いケースでは、各パーツの排熱が干渉し合い、結果的にケース全体の温度が高くなることがあります。

つまり、縦置きだからといって必ずしも冷却が不利になるとは限らず、ケース構造によってはしっかりと排熱を確保することも可能です。

重要なのは、ケース全体の設計を把握し、適切なファンの配置やエアフロー設計を行うことにあります。

グラボが冷えない原因とその対策

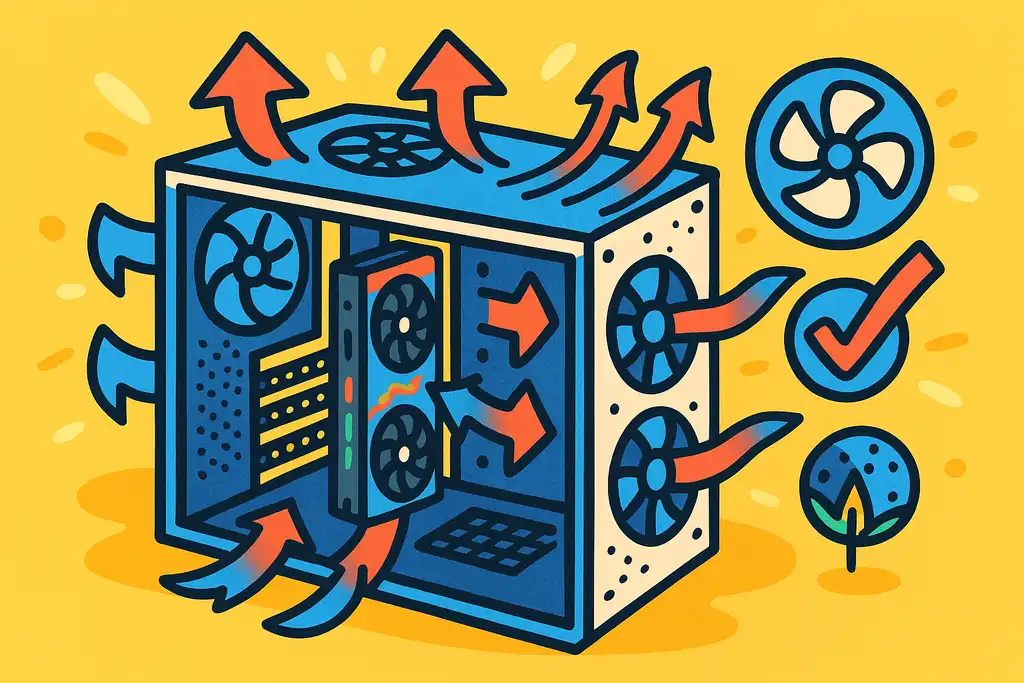

グラボが冷えない理由は複数ありますが、もっとも多いのはケース内のエアフローが適切に設計されていないことです。

多くのユーザーが見落としがちなのが、「吸気」と「排気」のバランスです。ケースの前面からしっかりと冷たい空気を取り込み、背面や上部から暖かい空気を逃がす仕組みが整っていなければ、グラボ周辺の熱がこもってしまいます。

特に縦置きの場合は、ファンがサイドパネルに近づくため空気の取り込みが制限されやすくなり、冷却効率が落ちやすいのです。

こうした状況を防ぐためには、ケース内部の空気の流れを意識したファンの配置が重要です。

例えば、前面に吸気ファン、背面や上部に排気ファンを設置することで、自然な風の通り道が生まれます。

また、サイドパネルがメッシュ構造のケースを選ぶことで、縦置きでもファンが新鮮な空気を取り込みやすくなります。

さらに、定期的なホコリの掃除も欠かせません。フィルターにホコリがたまると空気の流れが悪くなり、冷却性能が低下します。月に1度程度、簡単な清掃を習慣化するだけで、温度上昇を抑えやすくなります。

このように、グラボが冷えない原因はエアフローの乱れや空間の圧迫など、ケース全体の設計やメンテナンスの不足によって引き起こされることが多いのです。

冷却不足に悩んでいる方は、まずケース内の空気の流れを見直してみましょう。

温度が上がりやすい配置を避ける工夫

グラボの温度が高くなりやすい原因のひとつが、熱がこもりやすいパーツ配置です。

特に注意したいのは、グラボのファンが他のパーツや壁面に近すぎる場合です。

空気をうまく循環できず、冷却したいはずの熱がそのままグラボ本体にこもってしまいます。

縦置きにした場合は、サイドパネルとの距離が狭くなるため、ファンの空気吸入が妨げられやすく、結果的に温度が高くなりがちです。

こうした配置を避けるには、まず使用するPCケースの内部スペースをしっかり確認することが大切です。

グラボとサイドパネルの間に最低でも数センチの空間を確保できるケースであれば、縦置きでもスムーズに空気を取り込めます。

さらに、グラボのすぐ下に電源ユニット(PSU)やHDDベイが配置されている構造では、排熱が滞りやすくなります。

このような場合には、グラボと熱源との間にスペースを空ける、またはパーツの配置そのものを見直すといった工夫が有効です。

他にも、熱の上昇を助長するケーブルの絡まりを避け、空気の流れを阻害しないようにケーブルマネジメントを意識することも重要です。

小さな工夫の積み重ねが、安定した冷却環境につながります。

つまり、温度上昇を防ぐためには、グラボの配置だけでなく、周囲との空間の取り方やケース内の構造までを見直すことが求められます。

グラボ縦置き時のエアフロー改善テクニック

nzxt製ケースのエアフロー対応力

NZXT製のPCケースは、見た目の美しさだけでなく、内部のエアフロー設計にも一定の評価があります。

特にH510シリーズやH7シリーズなどは、ミニマルな外観に反して、吸排気を考慮した設計がなされており、初心者にも扱いやすい構造になっています。

ただし、一部のモデルではフロントパネルがガラスや金属で覆われており、吸気性能がやや弱くなる傾向があります。

そのため、エアフロー重視で選ぶ際には、パネル構造に注目することが重要です。

例えば、NZXT H7 Flowは、フロント・トップにメッシュ構造を採用しており、エアフローを最優先に設計された人気モデルです。

縦置きグラボとの相性も良く、冷却重視の構成におすすめです。

NZXT H7 Flow(ホワイト)をAmazonで見る

縦置きのグラボとも相性が良く、側面からの吸気がしっかり確保されていれば、冷却効率も高まります。

これに対して、H510 Eliteなどの密閉度が高いケースでは、見た目は良くてもエアフローが制限されやすく、縦置きには工夫が必要です。

なお、NZXTは独自のライザーケーブルや縦置きマウンターを純正で用意していることが多いため、公式パーツで構成すれば安定性も高く、見た目と機能性を両立させやすい点が魅力です。

このように、NZXT製ケースを選ぶ際は、外観だけでなく通気性や対応アクセサリの有無も含めて判断すると、後悔のない構成がしやすくなります。

4スロット対応ケースの選び方

グラフィックボードの性能向上に伴い、4スロット分の厚みを持つ大型モデルも増えてきました。

こうしたモデルを快適に使うには、4スロットに正式対応したPCケースを選ぶことが不可欠です。

まず確認すべきは、ケースの拡張スロット数だけでなく、シャーシ内部の奥行きと高さです。

スペック上では「4スロット対応」と書かれていても、実際にはライザーケーブルのスペースや電源との干渉で取り付けが難しい場合があります。

公式の寸法図やレビューをしっかりチェックするようにしましょう。

また、縦置きで4スロット分の厚みを取る場合は、サイドパネルとの距離にも注意が必要です。

ガラスパネルとの間隔が狭いと、ファンの吸気が制限され、冷却効率が大きく下がってしまいます。

可能であれば、サイドにメッシュやエアホールを備えたケースを選ぶことで、この問題を回避しやすくなります。

さらに、冷却面を強化したい場合は、上下や側面に追加ファンが設置できるケースがおすすめです。

大型グラボの熱を効率よく逃がすには、十分な奥行きと高さがあり空気の流れを意識したケースを選びましょう。

Deepcool CH560 WHは、エアフローと拡張性に優れた白系の人気モデルです。

Deepcool CH560 WHを楽天市場で見る

このように、4スロット対応ケースを選ぶ際は、単なるサイズの対応だけでなく、エアフローや実際のレイアウトに配慮することが重要です。

3スロットモデルを使う際の注意点

グラフィックボードの中でも、3スロット厚のモデルは高性能でありながら、4スロットに比べて扱いやすいサイズ感が魅力です。

ただし、それでも一般的な2スロット仕様のケースでは干渉が起きることがあるため、注意が必要です。

とくに縦置きする場合、ライザーケーブルやマウンターが干渉し、取り付けが不安定になることがあります。

事前にケースの内部構造や互換性の有無をよく確認しておきましょう。

また、3スロット厚のモデルはファンサイズが大きく、排熱性能は高いものの、そのぶん発熱量も多くなります。

ケース内のエアフローが悪ければ、熱がこもりやすく、パフォーマンスが落ちることにもつながります。

対策として、ケース内に複数のファンを設置し、グラボ周辺の熱を効率よく排出できるようにしておくと安心です。

もう一つの注意点は、マザーボードとの距離です。

3スロット厚になると、ボードのバックプレートやネジ穴と接触しやすくなる場合があります。

これを避けるためには、スペーサーや絶縁シートの活用も選択肢の一つです。

このように、3スロットモデルは取り扱いが比較的しやすい反面、細かい部分に配慮が必要です。

事前の確認と冷却対策を意識することで、快適な運用が可能になります。

ブラケットおすすめ製品とその理由

グラボを縦置きにする際、安定した設置と見た目の向上を両立させるために「縦置きブラケット(マウンター)」の選定は非常に重要です。

現在では多くのメーカーがブラケットを販売していますが、その中でも特におすすめされているのが「LIAN LI O11D用 Vertical GPU Kit」や「Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit Ver.2」などです。

実際に使いやすさと安定性で評価の高いブラケットは、Amazonなどで購入可能です。

以下のリンクから現在の価格やレビューをチェックしてみてください。

Cooler Master 縦置きホルダーをAmazonで見る

これらは品質が高く、取り付けの安定性や見た目のスマートさにも定評があります。

例えばCooler Masterの製品は、調整可能なスライド式マウンターを採用しており、グラボの位置を前後に動かせるため、ファンとの干渉を避けたり、ケース内部の見た目を最適化したりするのに役立ちます。

これにより、限られたスペース内でも柔軟にレイアウトを調整できるという利点があります。

また、品質面でも、金属製でしっかりとした作りになっており、重いグラボでもたわまずにしっかり固定できます。

樹脂製の安価なブラケットでは、時間の経過とともに反りやぐらつきが生じることもあるため、長期的に使うなら金属製を選ぶ方が安心です。

なお、選ぶ際には「ライザーケーブル付きかどうか」も重要なチェックポイントです。ブラケットにライザーケーブルが同梱されていない場合は、別途購入する必要があります。

品質の良いライザーケーブルは信号の安定性にも影響するため、信頼できるブランドを選ぶようにしましょう。

このように、グラボ縦置きの安定性や冷却性能を損なわず、さらに見た目の一体感も実現できるようなブラケットを選ぶことが、快適なPC構成につながります。

効果的なファン配置と風の流れの作り方

縦置きグラボの冷却効率を最大化するには、ケース内のファン配置とエアフローの設計が非常に重要です。

基本となる考え方は、「前面・底面から吸気し、上部・背面から排気する」という流れを作ることです。

空気は冷たいほど下に、温かいほど上に溜まりやすいため、この自然の性質に逆らわない配置が、効率的な排熱につながります。

例えば、底面に2基の吸気ファンを設け、冷たい空気を下から押し上げるようにすれば、グラボの周囲にフレッシュな空気を常に送り込むことができます。

このとき、グラボのファンと吸気ファンの向きが一致していれば、さらに効果が高まります。

一方、背面や天井に排気ファンを設けることで、ケース内にこもった熱をスムーズに外へ逃がすことができます。

特に縦置きにすると、グラボのファンがサイドパネル側に向くため、側面に排熱が集中しやすくなります。

こうした構造のケースでは、側面にメッシュやファンを追加できるかも確認しておきましょう。

また、ファンの回転数や風量もポイントです。

全体のバランスが取れていないと、正しい風の流れが作れず、かえってホコリが溜まりやすくなったり、グラボの周辺に熱がこもったりすることがあります。

そのため、冷却効果だけでなく、静音性やメンテナンスのしやすさも考慮して、ファンの数や位置を調整しましょう。

このように、ファン配置は単に多ければ良いというものではなく、ケースの構造やグラボの向きに合わせて、全体の空気の流れを意識した設計が重要になります。

グラボ縦置きエアフローのポイント総まとめ

- 縦置きでグラボのデザインやライティングが正面から見える

- 重たいグラボのたわみ防止に縦置きが有効

- マザーボードの他スロットとの干渉を避けやすくなる

- 見た目のメリットの反面、冷却性能が下がるケースもある

- サイドパネルとの距離が狭いと吸気が妨げられる

- ライザーケーブルの品質次第で通信トラブルが起こる可能性あり

- ケースによっては縦置き非対応で改造が必要になる場合がある

- ケース構造が排熱効率に大きく影響する

- サイドがガラス密閉型だと熱がこもりやすい

- メッシュ構造や通気口があるケースなら排熱効率が高まる

- グラボ周辺に十分な空間を確保することが冷却に重要

- エアフローを意識したファン配置で冷却性能を補える

- ホコリの掃除を定期的に行うことで冷却効果を保てる

- ケーブルの整理で風の流れをスムーズにできる

- 吸気と排気のバランスが悪いと冷却効率が著しく低下する