「グラボの大きさが合わず入らない」「グラボが刺さらない」「ケースにグラボが収まらない」そんな悩みを抱えてこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。最近のグラフィックボードは高性能化にともなってサイズも大型化しており、従来のPCケースでは干渉やスペース不足といったトラブルが発生しやすくなっています。

この記事では、「グラボの大きさが入らない時の対処法」「グラボ刺さらないときのチェックポイント」「グラボがケースに収まるか確認する方法」など、見出し用キーワードでよく検索されている内容を自然に盛り込みながら、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

また、「グラボ大きすぎる問題」や「ブラケットが合わないときの対処法」、「グラボの幅・高さ・奥行の測り方」など、ケース選びや取り付けで失敗しないための知識も幅広く網羅しています。

この記事を読めば、自分のPCケースに合うグラボの選び方や取り付け時の注意点がしっかり理解でき、グラボのサイズトラブルを未然に防ぐことができるようになります。

この記事のポイント

- グラボがケースに入らない主な原因とその対処法がわかる

- グラボの長さ・高さ・厚さの測り方と確認方法が理解できる

- ケースサイズ別に合うグラボの選び方が整理できる

- 他パーツとの干渉リスクや回避の工夫が把握できる

グラボの大きさが合わず入らない時の対処ガイド

グラボがPCケースに入らない原因と対処法

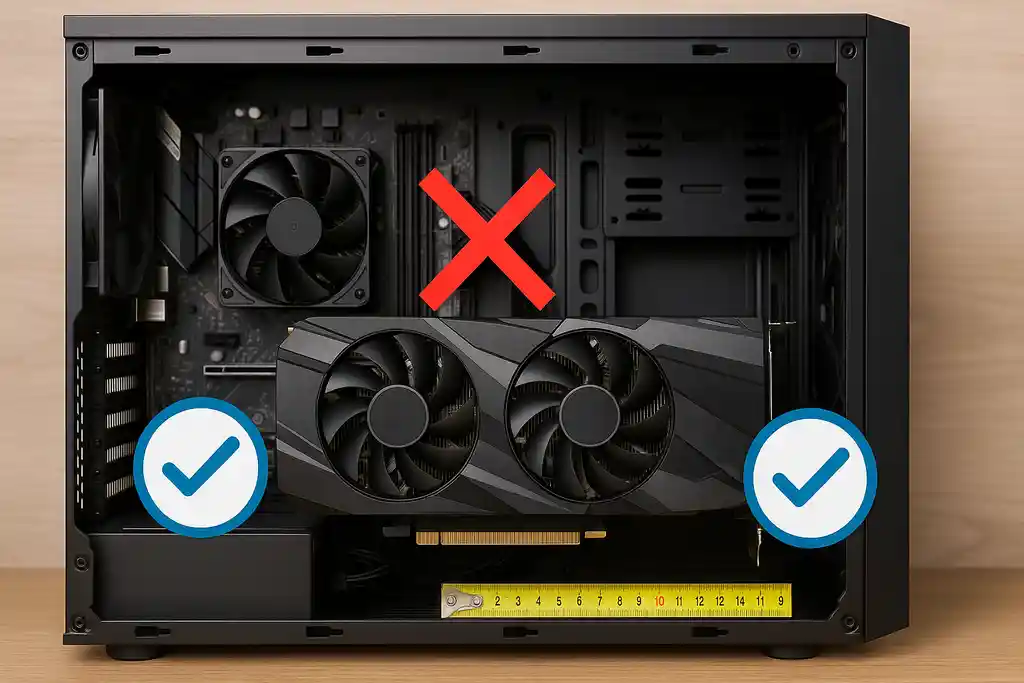

グラボが入らない原因はサイズや干渉、取り付け角度など。寸法確認やケース内整理で多くは解決可能。無理に押し込まず、冷静に対処しよう。

グラフィックボード(グラボ)がPCケースにうまく入らないのは、自作PCやパーツ交換でよくあるトラブルのひとつです。焦らず、原因を一つずつ確認していけば、ほとんどのケースで対処できます。

まず原因として多いのが「サイズの問題」です。最近のグラボは高性能化とともにかなり大きくなっています。長さがケースの奥行きより長い、厚みが他のパーツと干渉する、ということもあります。また、「ケースの構造」が原因のこともあります。ドライブベイやケーブルが邪魔をして、グラボがまっすぐ差せない場合もあります。

NVIDIAの公式サイトでは、GeForce RTX 4090の詳細な仕様が確認できます。

次に確認したいのが「グラボを差し込む角度や順番」です。マザーボードに対してグラボを斜めに差そうとすると、ブラケットがひっかかってうまく入らないことがあります。このときは、ネジの取り付け位置や、マザーボードそのものを少しゆるめて調整すると入りやすくなる場合もあります。

対処法としては、まずグラボのサイズ(長さ・高さ・厚さ)を測って、自分のケースと比べること。そして、ケーブルの位置や内部のスペースを整理して、障害物をなくすことも重要です。どうしても入らないときは、ライザーケーブルなどで取り付け方を工夫する方法もあります。

入らないからといって無理に押し込むと、パーツが壊れることもあります。大事なのは、落ち着いて「なぜ入らないのか」を見つけて、正しく対処することです。

グラボが刺さらない・ブラケットが合わないときの確認ポイント

グラボが刺さらない原因はPCIeスロットとのズレやブラケット位置の不一致。マザボの調整やケースの干渉確認で解決できることが多いです。

グラボがケースに「刺さらない」とき、多くの人は「壊れてる?」と焦ってしまいます。でも、落ち着いて確認すれば、ちょっとした調整で解決できることがほとんどです。

まず最初に確認するのは、グラボの端子(PCIe)とマザーボードのスロットがきちんと合っているかどうかです。スロットの位置にズレがあると、どんなに押しても入りません。マザーボードの取り付けネジがきつすぎる場合、ほんの数ミリずれてしまうこともあるので、ゆるめて微調整してみてください。

次に、グラボの金属の部分(ブラケット)とケースのスロット穴の位置が合っているかを見ます。ケースの作りによっては、ブラケットがうまくはまらないことがあります。この場合、ケース側のスロットカバーを外し忘れていたり、曲がっていたりすることが原因かもしれません。

また、ネジ穴の位置が合わない場合は、ブラケットがしっかり押し込まれていない可能性があります。グラボの端がPCIeスロットに完全に入っていないと、ネジ位置がズレて感じるのです。

対処方法としては、①マザボのネジを緩めて微調整する、②ケース側の干渉物をチェックする、③グラボを垂直にしっかり差し込む、この3つを順番に確認するとスムーズに装着できることが多いです。

グラボのサイズ確認方法と測るべきポイント【長さ・幅・高さ】

グラボの「長さ・高さ・厚さ」の3点を測ることで、ケースとの干渉リスクを防げます。サイズ確認には公式寸法と実測が大切です。

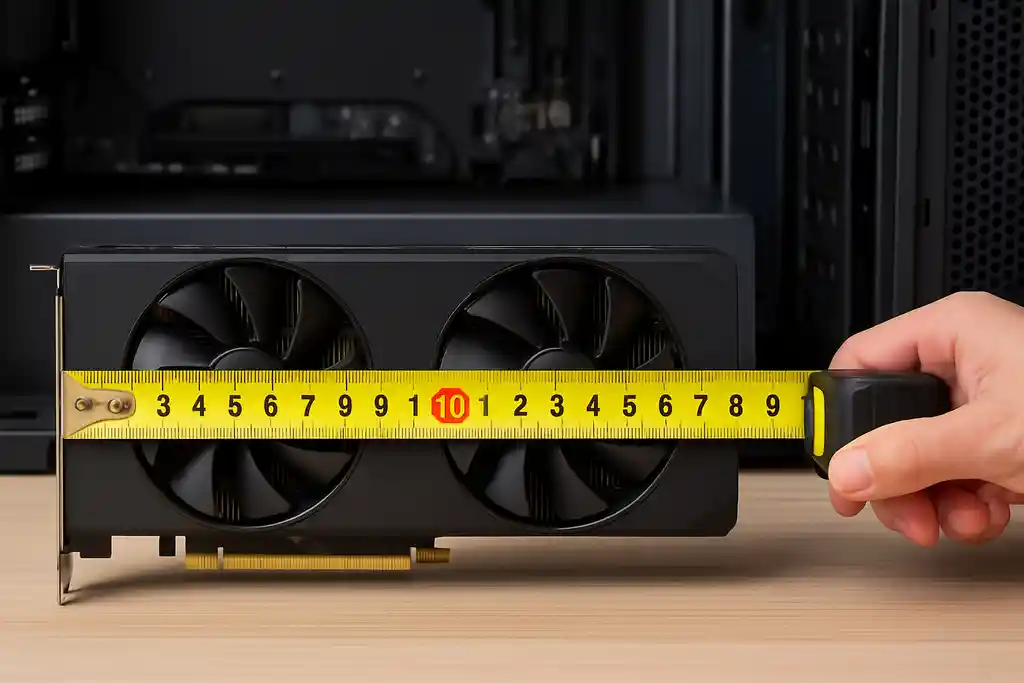

グラボを選ぶときに「ケースに入るかどうか」はとても大切なチェックポイントです。でも、サイズ表記を見ても「どこを測ればいいの?」と迷う人も多いでしょう。そこで、グラボの寸法で見るべき3つのポイントをわかりやすく紹介します。

まず重要なのが「長さ」です。これはグラボの端から端まで、コネクタ部分を含めた全体の横幅を指します。この長さがPCケースの奥行きより長いと、HDDベイや前面ファンにぶつかってしまい、入りません。

次に「高さ」。これはグラボのブラケット部分を基準にした上下の大きさです。高さがありすぎると、サイドパネルが閉まらなかったり、ケースの天井と干渉する場合があります。

最後に「厚さ(幅)」もチェックが必要です。これはスロットを何段使うかという部分に関係します。2スロット分の厚さのグラボが主流ですが、3スロット分の厚さがある大型モデルもあります。これが原因で他の拡張スロットや冷却ファンとぶつかることがあります。

正しい測り方は、グラボのメーカーが出している公式サイズ表を見たり、実際に手元にある場合はメジャーで縦・横・厚みを測ることです。また、自分のケース内のスペースも一緒に測ることで、干渉リスクを事前に防ぐことができます。

ケースサイズ別に見る「入るグラボ」の選び方と干渉リスク回避術

ケースごとに入るグラボのサイズは異なります。ミドル、スリム、Mini-ITXそれぞれの干渉ポイントを把握して、対応サイズ内のグラボを選びましょう。

グラボがちゃんと入るかどうかは、使っているPCケースのサイズによって大きく変わります。ケースごとに特徴があるので、それに合ったグラボを選ぶことが、トラブルを防ぐ第一歩です。

まず、ミドルタワーケースは多くの自作PCで使われる標準サイズです。このタイプなら多くのミドル〜ハイエンドのグラボが搭載できます。ただし、大型のRTX 4080や4090クラスは、ドライブベイやフロントファンと干渉する可能性があるため、実際の「有効奥行き」を確認しましょう。

次に、スリムケース。このタイプは高さが低く、グラボの「厚み(スロット数)」や「ブラケットの形状」に注意が必要です。ロープロファイル(高さが低い)タイプのグラボでないと入らないこともあります。また、電源ユニットとの位置関係もチェックポイントです。

そして、Mini-ITXケース。小型でスタイリッシュですが、入るグラボの長さと冷却スペースが非常に限られています。Mini-ITX向けのショートサイズグラボを選び、さらにエアフロー(空気の流れ)も意識した構成が必要です。

グラボ選びで失敗しないためには、ケースの「対応GPU長」「GPU高さ」「拡張スロット数」などをメーカー仕様で確認し、それに収まるサイズのグラボを選ぶこと。さらに、HDDベイやケーブルの配置など「見落としやすい干渉ポイント」もあらかじめチェックすることで、安心して取り付けられます。

グラボサイズ比較一覧【主要モデル早見表】

RTX3060〜4090のサイズを比較すると、モデルやメーカーで大きさに差があります。事前に寸法を確認することで、取り付けトラブルを防げます。

グラフィックボードを選ぶとき、「どれが自分のPCケースに入るのか?」という不安を解消するには、モデルごとのサイズを比較するのが一番早くて確実です。ここでは代表的なグラボのサイズを一覧で整理して、選定の参考になるようまとめてみましょう。

例えば、RTX 3060は比較的コンパクトで、長さは約242mm、厚さは2スロット前後が多く、ほとんどのミドルタワーケースに収まります。一方、RTX 4070 Tiになると長さは約285mm以上、厚さは2.5〜3スロットが主流で、ケースによってはギリギリになります。

さらにRTX 4080や4090のようなハイエンドモデルになると、長さ330mm超え、厚さ3〜4スロットと非常に大きくなります。このレベルになると、ケースのドライブベイを外したり、エアフローを見直す必要が出てきます。

同じシリーズでもメーカーやモデルによってサイズが違うのも注意ポイントです。たとえばMSI製とASUS製では、冷却ファンの数やヒートシンクの大きさによってサイズが10〜20mm違うこともよくあります。

このように、サイズを比較しておけば、「このケースにこのグラボは入るのか?」を事前に判断しやすくなります。購入前は、必ずグラボの公式スペック表とケースの有効スペースを照らし合わせてチェックしましょう。

最新グラボはなぜ大きい?トラブルが起きやすい理由と注意点

最新グラボは性能向上により大型化しており、ケースに入らない・たわむなどのトラブルが増加。サイズや電力への対応を事前に確認しましょう。

最近のグラフィックボード、特にRTX 4000番台以降のモデルは、とにかく大きくて重いです。昔のグラボに比べて驚くほどサイズが増しているため、ケースに入らない、配線が干渉する、取り付けが難しい…といったトラブルが増えています。

では、なぜ最新のグラボはこんなに大きいのでしょうか?

理由は主に2つあります。まず、性能の大幅な向上に伴い、発熱量が増えたこと。これにより、大型のヒートシンクや3連ファンを搭載する必要が出てきました。次に、電力消費が増えて補助電源コネクタが多くなったため、内部構造も複雑になり、全体の厚みや長さが伸びています。

これにより、PCケースの中に物理的に収まらなかったり、取り付け時にHDDベイや電源ケーブルとぶつかる問題がよく起きます。さらに、グラボ自体の重みでスロットに負担がかかり、曲がったり抜けかけたりする「たわみ」も注意が必要です。

対策としては、①ケースの対応GPU長を必ずチェックする、②補助的にグラボホルダーを使ってたわみを防ぐ、③電源容量や冷却性能もセットで見直す、などが挙げられます。

最新グラボは魅力的ですが、ケースや電源とセットで考えないとトラブルのもとになります。サイズ確認とパーツの相性チェックを忘れずに行いましょう。

グラボの大きさと入らない悩みを防ぐ基礎知識

初心者向け:グラボとケースの相性トラブルを防ぐ基本知識

グラボとケースの相性はサイズやパーツの干渉が原因。初心者でも、寸法確認と構造理解でトラブルは防げます。準備と落ち着きがポイントです。

自作PCやグラボの交換に初めてチャレンジする人にとって、「グラボがケースに入らない」というトラブルはよくある壁です。でも、基本的なポイントを押さえておけば、こうした失敗はしっかり防げます。

まず知っておきたいのは、グラボにはサイズがあるということ。長さ・高さ・厚さの3つの要素があり、これがケース内部のスペースと合っていないと物理的に入らなくなってしまいます。特に最近のグラボは大きくなっているので、昔の小さめのケースでは要注意です。

次に重要なのが、グラボを取り付ける位置周辺のパーツや構造です。たとえば、電源ユニットのケーブル、HDDベイ、冷却ファンなどがグラボと干渉することがあります。これらが少しでも出っ張っていると、グラボが差し込めなかったり、ケースのフタが閉まらない原因になります。

さらに、「差し込む角度」や「ネジ穴のズレ」も見逃せません。マザーボードやケースの組み方によっては、ほんの数ミリのズレでうまく刺さらないことがあるので、焦らずゆっくり確認して調整することが大切です。

初心者でも、事前にサイズを測り、干渉ポイントをチェックしながら作業すれば、安心してグラボを取り付けることができます。準備が9割、落ち着いてやれば大丈夫です。

グラボ選びで注意すべき電源・冷却・干渉のチェックポイント

グラボ選びでは電源容量・補助電源の有無・冷却性・周辺パーツとの干渉をチェック。性能だけでなく全体のバランスが安定動作のカギです。

グラボを選ぶとき、つい「性能」や「サイズ」ばかりに目がいきがちですが、それだけではうまく動作しないこともあります。快適で安定したPC環境を作るには、電源や冷却、そして他のパーツとのバランスもとても大切です。

まず確認したいのが、電源ユニットの容量です。最近の高性能グラボは消費電力が大きく、RTX4070以上になると650W〜750W以上の電源が推奨されることもあります。さらに、補助電源コネクタ(6ピン・8ピンなど)の有無や本数もグラボによって異なるため、電源側に必要なコネクタが足りるかもチェックが必要です。

次に見落としがちなのが冷却性能です。グラボは高負荷時にかなり熱を出します。PCケース内に十分なエアフロー(空気の流れ)がないと、温度が上がりすぎて動作が不安定になったり、パーツの寿命を縮めることもあります。ケース内に吸気と排気のバランスが取れているか確認しましょう。

さらに、グラボは意外と他のパーツと干渉することがあります。たとえば、CPUクーラーの高さや、HDD/SSDベイの位置、マザーボード上のヒートシンクなどが障害になることがあります。グラボの厚みや形状によっては、PCIeスロットの隣がふさがってしまうこともあるので、設置イメージを事前にシミュレーションしておくと安心です。

総合的に、グラボ選びでは「性能・サイズ」だけでなく「電源・冷却・干渉」のバランスを確認することで、後悔のない選択ができます。

グラボの大きさはメーカーで違う?シリーズごとのサイズばらつきに注意

同じ型番のグラボでも、メーカーやシリーズによってサイズに差があります。購入前に寸法を確認し、自分のケースに合うかをチェックしましょう。

グラボには「RTX 3060」や「RTX 4070」などの型番がありますが、同じ型番でもサイズがすべて同じとは限りません。実は、メーカーごとに大きさや形状がけっこう違うのです。このことを知らないと、「スペックは合ってるのに、ケースに入らない!」というトラブルにつながることもあります。

たとえば、ASUS・MSI・GIGABYTEなどのメーカーは、同じRTXシリーズでも冷却性能や静音性を高めるために独自の設計をしています。その結果、長さや厚さに10〜30mmほど差が出ることがあります。ファンが2つのモデルもあれば3つあるモデルもあり、当然サイズが変わってくるのです。

また、同じメーカーでも「OCモデル(オーバークロック)」「Gamingモデル」などのシリーズによっても大きさが変わります。見た目は似ていても、ほんの数ミリの差がケース内部での干渉やサイドパネルの閉まらない原因になることがあります。

このばらつきを避けるには、購入前にメーカー公式の寸法表を確認することが大切です。長さ・高さ・厚さが自分のPCケースに収まるか、電源コネクタの位置が他パーツと干渉しないかを事前に調べておきましょう。

性能だけでなく、「物理的に入るか?」も選ぶ基準のひとつ。メーカー間の違いをしっかり意識して、自分の環境に合ったグラボを選ぶようにしましょう。

ケースを買い替えずに大きなグラボを取り付ける工夫

同じ型番のグラボでも、メーカーやシリーズによってサイズに差があります。購入前に寸法を確認し、自分のケースに合うかをチェックしましょう。

グラボには「RTX 3060」や「RTX 4070」などの型番がありますが、同じ型番でもサイズがすべて同じとは限りません。実は、メーカーごとに大きさや形状がけっこう違うのです。このことを知らないと、「スペックは合ってるのに、ケースに入らない!」というトラブルにつながることもあります。

たとえば、ASUS・MSI・GIGABYTEなどのメーカーは、同じRTXシリーズでも冷却性能や静音性を高めるために独自の設計をしています。その結果、長さや厚さに10〜30mmほど差が出ることがあります。ファンが2つのモデルもあれば3つあるモデルもあり、当然サイズが変わってくるのです。

また、同じメーカーでも「OCモデル(オーバークロック)」「Gamingモデル」などのシリーズによっても大きさが変わります。見た目は似ていても、ほんの数ミリの差がケース内部での干渉やサイドパネルの閉まらない原因になることがあります。

このばらつきを避けるには、購入前にメーカー公式の寸法表を確認することが大切です。長さ・高さ・厚さが自分のPCケースに収まるか、電源コネクタの位置が他パーツと干渉しないかを事前に調べておきましょう。

性能だけでなく、「物理的に入るか?」も選ぶ基準のひとつ。メーカー間の違いをしっかり意識して、自分の環境に合ったグラボを選ぶようにしましょう。

グラボ取り付け時に見落としがちな干渉パーツとその対処法

グラボはHDDベイ・CPUクーラー・電源ケーブルと干渉することがあります。取り付け前に内部スペースを確認し、干渉を防ぐ配置や工夫をしましょう。

グラボをケースに取り付けるとき、「サイズは大丈夫」と思っていたのに、いざ作業を始めてみると「なんか入らない…」というトラブルに遭遇することがあります。その原因の多くは、意外なパーツとの干渉です。

まずよくあるのが、HDDベイとの干渉です。特にフロント側に3.5インチのHDDを設置するスペースがある場合、グラボの長さがそこにぶつかってしまうことがあります。この場合、HDDの位置をずらすか、2.5インチのSSDに変更するのも一つの手です。

次に見逃しがちなのが、CPUクーラーの大きさ。大型の空冷クーラーや水冷クーラーのラジエーターが、グラボの上部やサイドと干渉してしまうことがあります。特にMini-ITXやコンパクトなケースではこの問題が起きやすいです。

また、電源ケーブルや補助電源の取り回しも注意が必要です。グラボ上部にある補助電源コネクタとケースの天井が近すぎると、ケーブルを差し込むスペースが足りなくなります。こういうときはL字型のケーブルや、ケーブルマネジメント用の隙間を活用すると良いでしょう。

対処法としては、グラボを取り付ける前に、ケース内のパーツ配置とスペースをよく観察すること。必要に応じてパーツの移動やケーブル整理をすることで、多くの干渉は回避できます。計画的に配置を考えることが、組み立て成功のカギです。

また、グラボのたわみを防ぐために、Novonestの「GPUサポートステイ GB49K」のような補助ステーを活用するのも効果的です。

コンパクトPCに収まるおすすめグラボとケース構成

Mini-ITXなど小型ケースにはショートモデルのグラボが最適。冷却性能や電源ユニットにも配慮し、コンパクトでも快適な構成を選ぶのがポイントです。

コンパクトなPCを作りたいと思っても、「グラボが入るのか?」という不安はつきものです。特にMini-ITXなどの小型ケースは、スペースにかなり制限があるため、グラボ選びも慎重に行う必要があります。

まず、小型ケースにグラボを入れる際に最も重要なのは、グラボの長さと厚さを確認することです。Mini-ITX対応ケースの多くは、対応できるGPUの長さが200〜300mm程度に限られています。たとえば、MSIの「GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC」は全長約172mmのショートモデルで、小型PCにも搭載可能です。

そのため、ショートモデルと呼ばれる小型のグラボがおすすめです。たとえば「GeForce RTX 4060」や「RX 7600」の小型版は、パワーとサイズのバランスが良く、扱いやすいモデルです。

また、ケースの冷却性能にも注意が必要です。小さい分、熱がこもりやすいので、エアフローが確保できるケースを選びましょう。ファンの追加ができる構造のものや、エアインテークのあるサイドパネル付きのケースが理想的です。

さらに、SFX電源ユニットやコンパクトなCPUクーラーを使うことで、内部の空間をより有効に使えるようになります。配線の整理もしやすくなり、エアフローにも余裕が生まれます。

おすすめ構成としては、Mini-ITXマザーボード、SFX電源、小型グラボ(長さ200〜250mm)、そして静音性とエアフローを兼ね備えたケース(例:Cooler Master NR200やFractal Ridge)などの組み合わせが人気です。

グラボの大きさが合わず入らないときに知っておきたいポイント総まとめ

- グラボが入らない原因はサイズやケース内部の構造にある

- グラボの長さ・高さ・厚さを事前に正しく測定することが重要

- ケースの有効スペースを把握し、干渉するパーツがないか確認する

- グラボが刺さらない場合はPCIeスロットとブラケットのズレを疑う

- ケースのスロットカバーやネジ穴の位置もズレの原因になる

- サイズの測定にはメーカー公式の寸法表を活用するのが確実

- ミドルタワー・スリム・Mini-ITXなどケース種別で選べるグラボが異なる

- 最新グラボは冷却や電力強化の影響で物理的に大型化している

- グラボの厚みで他のスロットやファンと干渉することがある

- 同じ型番でもメーカーによってグラボのサイズが違うため注意が必要

- グラボのたわみ防止にはサポートステイの活用が効果的

- 電源容量や補助電源の有無もグラボ選定時に確認すべき要素

- ケースの冷却性能を考慮し、エアフローの確保も忘れてはならない

- グラボが入らない場合の応急対応としてライザーケーブルも選択肢になる

- コンパクトPCにはショートモデルのグラボとSFX電源が相性良好