パソコンを自作したり、パーツを交換したりする際に「CPU補助電源8ピン4ピン」という言葉を目にして戸惑ったことはありませんか?とくに、マザーボード側の電源端子が8ピンと4ピンの両方になっている場合、「どちらを接続すればいいのか」「片方だけで大丈夫なのか」「電源ユニットが対応していないときはどうすればいいのか」など、疑問が次々と出てくるはずです。

この記事では、CPU補助電源8ピン4ピンに関する基本的な仕組みや構成の違いから、正しい接続方法、ピン数の不足時の対処法までを初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。また、間違えやすいケーブルの見分け方や、マザーボードと電源ユニットの互換性をチェックするポイントも紹介。さらに、電源が原因で起動しないトラブルや、オーバークロック時の安定性を高めるコツなど、実践的な内容もカバーしています。

これから自作PCを組みたい人や、パーツの増設・交換で電源周りに不安を感じている人にとって、この記事を読めばCPU補助電源に関する疑問や不安をまるごと解消でき、安心してPC構築やアップグレードができるようになります。

この記事のポイント

- CPU補助電源8ピン4ピンの役割と違いがわかる

- どのピンを接続すればよいか判断できるようになる

- ピン数が足りない場合の対処法を知ることができる

- 電源ユニットやケーブルの選び方が理解できる

CPU補助電源の8ピンと4ピン接続完全ガイド

CPU補助電源とは?役割と必要性の基本解説

CPU補助電源は、パソコンの頭脳であるCPUに安定した電力を送る重要な仕組みです。正しく接続することで動作トラブルを防ぎ、安全に使えます。

パソコンの中にはたくさんの部品がありますが、その中でも「CPU(中央処理装置)」は頭脳のような存在です。そして、このCPUが正しく動くためには、しっかりとした電気の力が必要です。そこで使われるのが「CPU補助電源」と呼ばれるものです。

CPU補助電源は、マザーボードの「ATX12V」や「EPS12V」というコネクタを通じて、CPUに直接パワーを送ります。これは、メインの電源とは別に、CPUだけに安定した電力を届けるためのしくみです。特に高性能なCPUや、ゲーム・動画編集などパワーを使う作業をするときは、この補助電源がとても大事になります。

詳細は、ASRockのマニュアルをご参照ください。

たとえば、CPUがフルで働いているときに、電気が足りなくなると、パソコンが急に止まったり、うまく動かなかったりすることがあります。そんなトラブルを防ぐためにも、CPU補助電源は必要です。

パソコンを自作する人や電源を選ぶ人は、「補助電源が何ピンか?」や「マザーボードと合っているか?」を確認することがとても大切です。これを間違えると、パソコンが起動しなかったり、部品が壊れることもあるからです。

つまり、CPU補助電源は、パソコンの心臓であるCPUを守るためにある大切な電気の道です。しっかり接続することで、安全にパソコンを使うことができます。

CPU補助電源のピン数別ガイド|8ピン・4ピン・8+4ピンの違いと接続ルール

CPU補助電源には4ピン、8ピン、8+4ピンなどがあり、マザーボードの仕様に合わせた接続が必要です。基本は8ピンで動作しますが、安定性を重視するなら両方接続が安心です。

パソコンの電源には、CPU専用の「補助電源コネクタ」があります。そのコネクタにはいくつか種類があり、よく見かけるのが「4ピン」「8ピン」「8+4ピン」「8+8ピン」という形です。それぞれの違いや、どう接続すればいいのかを説明します。

まず、4ピンは昔のパソコンや、電力をあまり使わないCPU向けのタイプです。8ピンは、より多くの電力が必要な現代のCPUに使われる標準的なコネクタです。最近のマザーボードでは、8+4ピンや8+8ピンといった2つの補助電源コネクタを持っているものも増えています。

では、「両方つながなきゃダメ?」というと、そうでもありません。基本的には8ピンだけでも動くマザーボードが多いですが、高性能CPUを使う場合や、オーバークロックする場合は両方つなぐほうが安全で安定します。

注意点として、4ピンしかない電源ユニットで8ピンに接続しようとするのはNGです。逆に、8ピンを無理やり4ピンのコネクタに入れるのもトラブルの元です。形が似ていても、中の電気の流れが違うので、正しいコネクタに正しいピン数を接続することがとても大切です。

ASUSの公式FAQでも、適切な接続方法について説明されています。

つまり、自分のマザーボードに合わせて、必要な数の補助電源を正しく接続すれば、PCはより安定して動作するということです。接続方法を間違えると、起動しなかったり、最悪の場合、パーツが壊れることもあるので、慎重に確認しましょう。

補助電源が足りないときの対処法|4ピンしかない・8ピンだけの場合

補助電源が足りない場合は8ピンだけでも起動可能なことが多いですが、重い作業をするなら追加が必要です。分岐や変換ケーブルは応急処置として使えますが、最適なのは対応した電源の使用です。

パソコンを自作していると、「マザーボードに8+4ピンの補助電源端子があるのに、電源ユニットに8ピンしかない…」という場面に出くわすことがあります。このように、補助電源が足りない場合の対応方法をわかりやすく解説します。

まず安心してほしいのは、多くのマザーボードは、最低限8ピンが接続されていれば起動できるよう設計されていることです。4ピン側は補助的な役割なので、通常の使い方なら8ピンのみでも問題ないケースがほとんどです。

「CPU補助電源が4ピンしかない場合」の詳しい原因と解決策については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

ただし、負荷の大きい作業(ゲームや動画編集)、高性能CPUの使用、オーバークロックなどを行う場合は、できるだけすべての補助電源端子に接続することが推奨されます。そのため、電源ユニット側に補助電源が足りないときは対策が必要になります。

対処法のひとつが「分岐ケーブル」や「変換ケーブル」の使用です。たとえば、1本の8ピンを8+4ピンに分けるタイプのケーブルがあります。➤ CPU補助電源 8ピン→8+4ピン 分岐ケーブルをAmazonで見る。ただし、この方法は安全面で注意が必要です。分岐した先の電力が不安定になり、パーツに負荷がかかることもあるからです。

一番安心なのは、必要な本数の補助電源コネクタを最初から備えた電源ユニットを選ぶこと。変換や分岐はあくまで応急処置であり、できれば新しい電源への交換を検討するのがベストです。

電源ユニットとマザーボードの互換性の見分け方

電源とマザーボードの互換性を確認するには、補助電源のピン数と、必要な電力が供給できるかをチェックすることが重要です。形だけでなく性能面の確認も忘れずに。

パソコンを組み立てるとき、電源ユニット(PSU)とマザーボードがちゃんと合っているかどうかは、とても大切です。見た目で差せるからといって安心してはいけません。物理的な形だけでなく、電気の力(ワット数や安定性)もチェックする必要があります。

まず最初に確認するべきなのは、マザーボードの補助電源コネクタの数と形です。たとえば「8ピン」や「8+4ピン」など、CPU補助電源に必要なピン数が書かれています。それに対して、電源ユニット側にそのピン数のコネクタがあるかどうかを見ましょう。

次に大切なのが電源ユニットの出力性能です。コネクタがあっても、必要な電流(A)や電力(W)が足りなければ、PCが不安定になったり、最悪の場合、起動しないこともあります。CPUのTDP(発熱と電力の目安)や使用目的(ゲーム・動画編集など)に応じて、余裕のある電源容量を選ぶことがポイントです。

また、マザーボードによっては特定のコネクタが「必須」になっているものもあるため、説明書を見て必ず確認しましょう。「補助」と書いてあっても、実際は接続しないと動作しないケースもあります。

つまり、電源ユニットとマザーボードの互換性を見分けるには、コネクタの形と数+電力供給能力の両方を見ることが大事です。ただ挿せればいい、ではなく、「安全に動かせるか」を考える必要があります。

同様に、グラフィックボードを交換する際も互換性のチェックが重要です。詳細はこちらの記事をご覧ください。

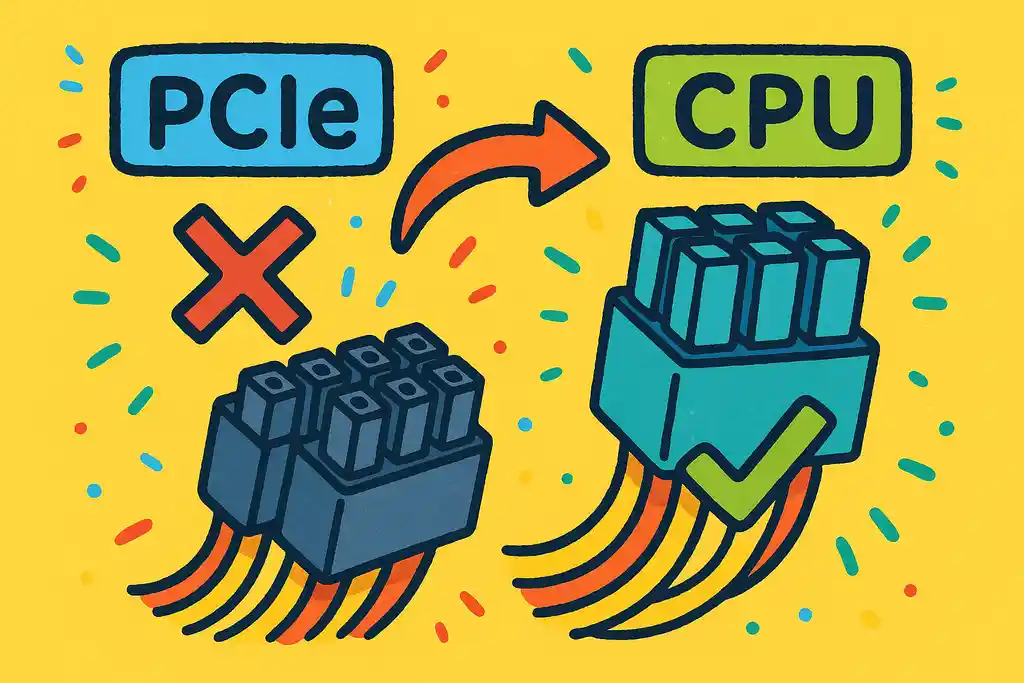

CPU補助電源ケーブルの種類と接続ミス防止ガイド

CPU補助電源ケーブルはPCIeケーブルと形が似ていて間違えやすいですが、役割も電力の流れも異なります。誤接続を防ぐには、表示をよく見て、専用ケーブルを正しく接続することが重要です。

パソコンの配線作業でよくあるトラブルのひとつが、「間違ったケーブルを間違った場所に挿してしまうこと」です。特にCPU補助電源ケーブルは、形が似ているPCIe(グラフィックボード用)ケーブルと混同されがちなので、ここでしっかり違いと注意点をおさえましょう。

まず、CPU補助電源ケーブル(EPS12V)は通常4ピンか8ピンで構成されていて、主に「CPU_PWR」や「ATX12V」といった名前の端子に接続します。一方、PCIeケーブルは6ピンや8ピンがあり、主にグラフィックボードに接続するためのケーブルです。見た目は似ていますが、電気の流れ方が違うため、絶対に流用してはいけません。

誤接続を防ぐコツは、コネクタに書かれている文字(CPU、PCIeなど)をしっかり確認すること。また、電源ユニット側のケーブルにはタグやラベルがついていることが多いので、それも確認しましょう。CPU補助電源ケーブル(EPS12V)は、Amazonで購入可能です。

さらに、マザーボード側の補助電源端子が8+4ピンの場合でも、すべてのピンを埋める必要はないこともあります。ただし、差し込む際には「半分だけ無理やり差す」といったことはしないよう注意が必要です。コネクタの形が合わない場合は、無理せず調べることが大切です。

つまり、CPU補助電源は専用のケーブルで接続することが必須であり、見た目で判断せず、書いてある表示やマニュアルを必ず確認する習慣をつけましょう。

CPU補助電源8ピン4ピンの仕組みと選び方のコツ

CPU補助電源接続が原因で起動しない・不安定になるケースと対策

PCが起動しない・すぐ落ちるときは、CPU補助電源の接続不足や不適合が原因かもしれません。コネクタの正しい接続と電源の出力確認で、多くの不具合は防げます。

パソコンを組み立てたけれど、電源を入れても反応がない。電源が入ってもすぐに落ちる。こうしたトラブルの原因のひとつに、CPU補助電源の接続不良や不足があります。

ここでは、その見分け方と対策をわかりやすく説明します。

まず確認したいのは、CPU補助電源ケーブルがマザーボードにしっかり差し込まれているかどうかです。特に8ピンや4ピンのコネクタは奥まできちんと押し込まないと、通電しないことがあります。見た目では刺さっているようでも、実はカチッとはまっていないこともあります。

ASRockのマニュアルでは、正しい接続方法が詳しく説明されています。

次に確認すべきは、電源ユニット側の出力と、マザーボード側の要求が合っているかです。マザーボードが8+4ピンを求めているのに、8ピンだけしか接続されていないと、起動はしても安定せず、すぐに落ちる可能性があります。

もしコネクタが足りない場合は、無理に変換ケーブルを使う前に、対応する電源ユニットの導入を検討するのが安全です。また、マザーボードのマニュアルを確認し、「補助電源は必須か」「省略可能か」も確認しましょう。

さらに、電源ユニット自体の不良や、ケーブルの断線も疑う必要があります。別のPCで同じ電源を試すか、予備の電源で試してみるのも有効です。

つまり、PCが起動しない・不安定なときは、まずCPU補助電源の接続状態と電源の仕様を丁寧に確認することが重要です。それだけでトラブルが解消することも多くあります。

もしマザーボード上のランプが赤く点灯している場合は、こちらの記事でトラブルサインの読み解き方を紹介しています。

オーバークロックと補助電源の関係性|安定性に直結する理由

オーバークロック時は電力の安定供給が重要で、補助電源をすべて接続することで動作の安定性が高まります。足りないと不具合や故障の原因になるため注意が必要です。

オーバークロックとは、CPUの本来の動作速度よりも速く動かして性能を上げることです。ただし、その分だけ多くの電力が必要になり、電力の安定供給がとても重要になります。ここで活躍するのが「CPU補助電源」です。

通常の使い方なら、マザーボードの8ピン補助電源ひとつで十分なことが多いですが、オーバークロックでは電力の要求が一気に高まるため、8ピンに加えて4ピンやさらにもう1本の8ピンを接続する構成(8+4ピン、8+8ピン)が推奨されます。

電力が足りない状態でオーバークロックを行うと、どうなるのでしょうか?

最も多いのが「動作が不安定になる」「突然シャットダウンする」「ブルースクリーンが出る」といったトラブルです。これは電圧が不安定になることで、CPUやマザーボードがうまく処理できなくなることが原因です。

また、補助電源が不足したまま無理にオーバークロックを続けると、パーツの寿命が縮むリスクもあります。性能を引き出すには、まずはしっかりとした電力供給が必要だと覚えておきましょう。

そのため、マザーボードに補助電源端子が複数あるなら、できるだけすべて接続するのがベストです。そして、対応した電源ユニットを使い、分岐ケーブルなどに頼らず、安定した電力を確保することが成功のカギです。

CPUとマザーボードに最適な補助電源構成と電源ユニットの選び方【初心者向け】

CPUとマザーボードの補助電源構成を確認し、それに対応した電源ユニットを選ぶことで安定した動作が可能に。初心者でも失敗しない選び方のポイントを紹介。

パソコンを自作する際、「どんな電源ユニットを選べばいいの?」「補助電源のピン数って何?」と迷う人は多いはずです。ここでは、CPUとマザーボードの組み合わせに合った補助電源構成の見極め方と、初心者向けの電源ユニットの選び方をやさしく解説します。

まず知っておきたいのは、マザーボードにはCPU用の補助電源コネクタがあるということ。一般的には「8ピン」または「8+4ピン」「8+8ピン」などがあります。これはCPUに安定して電力を送るためのもので、ピン数が多いほど高性能CPUや高負荷作業に対応できる設計になっています。

では、自分のマザーボードがどの構成かはどうやって確認するのでしょう?

答えは簡単です。マザーボードの説明書や製品ページを見ると、「CPU補助電源:8ピン×1、4ピン×1」などと記載されています。その記載に合わせて、電源ユニットが対応しているかをチェックしましょう。

電源ユニットを選ぶときは、必要なピン数のケーブルが最初からついているかどうかを確認することが大切です。また、ワット数(W)にも注意が必要で、一般的な構成なら500~650Wで十分ですが、高性能なCPUやGPUを使うなら750W以上が安心です。

玄人志向の80PLUS Bronze 750W電源ユニットは、8ピン補助電源を2系統備えており、高性能CPUにも対応可能です。

さらに、変換ケーブルで足りないピン数を補う方法もありますが、できれば最初から適合する電源ユニットを選ぶほうが安全で安定します。

つまり、マザーボードとCPUの仕様を確認し、それに合った電源ユニットを選ぶことで、初めてでも安心してPCを組めるようになります。

電源ケーブルの基礎知識|ATX・EPS・PCIe・12VHPWRの違い

電源ケーブルにはATX、EPS、PCIe、12VHPWRなどがあり、用途も形も異なります。見た目が似ていても誤接続は危険なので、使い分けをしっかり覚えることが重要です。

パソコンを自作するときに多くの人がつまずくのが、電源ケーブルの種類とその使い分けです。ケーブルには名前が似ているものや、見た目がそっくりなものが多く、初心者にとってはとてもわかりづらい部分です。ここでは代表的なケーブル規格である「ATX」「EPS」「PCIe」「12VHPWR」の違いを、わかりやすく説明します。

まず基本となるのが「ATX24ピン」。これはマザーボードに接続するメイン電源ケーブルで、すべてのPCに必須です。電源ユニットからマザーボードへ、全体の電力を送る役割を担っています。

次に「EPS(4ピンまたは8ピン)」は、CPUに直接電力を送る補助電源ケーブルです。マザーボードの「CPU_PWR」や「ATX12V」といった端子に接続します。CPUが高性能になるほど、このEPSのピン数も増える傾向があります(例:8+4ピン、8+8ピン)。

「PCIe(6ピン・8ピン)」は、グラフィックボードなどの拡張カードに使う補助電源ケーブルです。形がEPSに似ていますが、電気の流れが違うため、絶対に間違えて接続してはいけません。

そして新しい規格「12VHPWR」は、主にNVIDIAの最新GPU(RTX 4000番台など)に使われる特別なケーブルで、最大600Wもの電力を供給できる設計です。12+4ピン構成で、見た目も異なるため、別途対応電源が必要になります。

このように、それぞれのケーブルは使う場所も流れる電力も違うため、混乱せずに正しく使い分けることがとても大切です。分からないときは、マザーボードや電源の説明書を必ずチェックしましょう。

CPU補助電源8ピン4ピンの基本と接続ルールまとめ

- CPU補助電源はATX12VやEPS12Vコネクタを通じてCPUに電力を供給する仕組み

- 4ピンは旧世代向け、8ピンは現行主流の補助電源構成

- 8+4ピンや8+8ピンは高性能CPUやオーバークロック対応の構成

- 基本的に8ピンだけでも動作するマザーボードが多い

- 高負荷時やOC時はすべての補助電源を接続するのが安定性につながる

- 電源ユニットに補助電源が足りない場合は分岐ケーブルなどで対応可能

- 分岐や変換はあくまで応急処置として使うべき

- 正しいピン数と形状を確認し誤接続を避けることが重要

- PCIeケーブルとEPSケーブルは形が似ていても流れる電力が異なる

- マザーボードと電源ユニットの互換性はピン数と供給電力の両面から確認する

- 起動しない場合は補助電源の接続不良や不足が原因であることが多い

- 電源ユニットの出力不足も不安定動作の原因になる

- オーバークロックを行うなら補助電源は2系統しっかり供給したい

- 初心者は補助電源の仕様に合った電源ユニットを最初から選ぶべき

- 電源ケーブルの種類と規格(ATX・EPS・PCIe・12VHPWR)を把握しておくと安心